Cultura orale

-

Addio a ‘Zi Liberato, messaggero della musica di tradizione

Francesco Cardinale

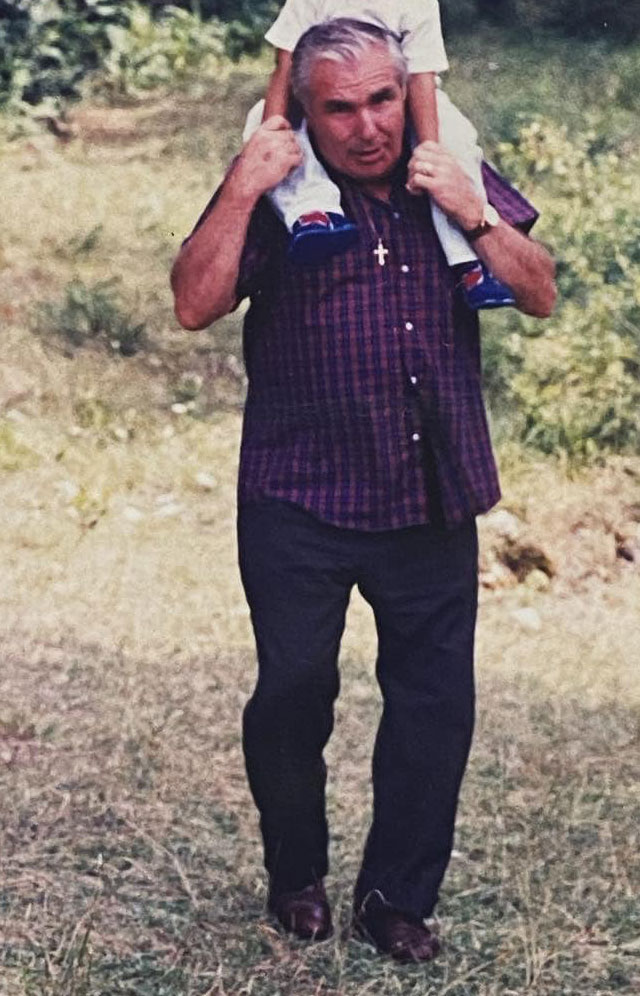

Montecalvo Irpino AV – L’organettista Liberatore Russolillo, meglio conosciuto come ‘Zi Liberato, è stato un vero monumento della musica popolare montecalvese, rappresentando una delle massime e più genuine espressioni della cultura orale locale.

Montecalvo Irpino AV – L’organettista Liberatore Russolillo, meglio conosciuto come ‘Zi Liberato, è stato un vero monumento della musica popolare montecalvese, rappresentando una delle massime e più genuine espressioni della cultura orale locale.

Di questa straordinaria icona popolare si potrebbe scrivere a iosa, ma mi limiterò ad alcune considerazioni personali, chiedendo scusa sin d’ora se non menzionerò le decine di persone che si sono interessate e hanno contribuito a trasformare Liberatore Russolillo in una sorta di leggenda vivente.Già trombettiere durante il servizio militare, ‘Zi Liberato aveva coltivato la passione per la musica sin da giovanissimo. Grazie a una incredibile e longeva carriera, è stato possibile recuperare suoni, canti e modi di dire ancor prima che la musica popolare si propagasse attraverso i media come la radio e la televisione.

Ha partecipato a trasmissioni televisive, girato documentari, concorsi, sagre, matrimoni, insomma: non si negava a nessuno. Amava esibirsi con il gruppo delle Pacchiane. Era solito iniziare le sue performance con il suo ormai celebre motto: “Bandiera vecchia, onore di Capitano[1]. Fuoco!”

Grazie ad Angelo Siciliano, Liberatore Russolillo fu sdoganato da un ambito paesano per assurgere ad una notorietà anche oltre i confini nostrani. Il ricercatore, circa 15 anni fa, volle conoscere Liberato a tutti i costi, convinto che fosse proprio lui l’ultimo depositario della tarantella montecalvese. Infatti, insieme a chi scrive, lo aspettammo al mercato settimanale dove ‘Zi Liberato era solito recarsi con il suo immancabile motocarro per poi proporgli una seduta di registrazione a casa mia. Quest’ultima è diventata nel frattempo virale, poiché i suoi video sono ancora tra i più visti sul canale YouTube di irpino.it.

Tra le tante persone che lo hanno amato e intuito il suo potenziale, e che hanno contribuito a fargli rivivere una seconda giovinezza, non va dimenticata la promotrice Lucia Cafazzo che lo propose alla trasmissione televisiva “La Corrida”, e il musicista Valerio Ricciardelli che lo incluse nei suoi spettacoli.

[Crediti│Foto: Angelo Siciliano][1]In riferimento al suo strumento ultracentenario

-

Il folk edulcorato

Angelo Siciliano

[Edito 30/09/2021] Quello che è stato divulgato in questi anni, anche attraverso le tivù, è un folk edulcorato, fasullo, lontano mille miglia dall’autenticità ormai perduta col tramonto e coll’affossamento della nostra civiltà agro-pastorale. Solo un analfabe…tismo culturale, glottologico, antropologico, etnografico e una riscrittura di canti volgari, estranei alla tradizione montecalvese, e una miopia più o meno diffusa possono far ritenere che tanti sforzi fatti abbiano colto nel segno e fatto rivivere qualcosa che non potrà mai più ritornare. Anche i costumi delle pacchiane sono una vera pacchianata. Certo, fanno colore ma sarebbe stato meglio andare alla ricerca dei costumi autentici delle nostre bisnonne – e chi conserva qualche foto antica può rendersi conto di quel che dico – per ripensare a un modo diverso di far vestire qualche gruppo nostrano che ha l’ardire di esibirsi in giro. E non sono cento o mille persone o un milione di telespettatori che possono attribuire la patente di autenticità a uno spettacolo che di autentico non potrà avere nulla. Certo è uno spettacolo e lo è come tanti altri, e basta frequentare i festival del folklore, nazionale o internazionale, per ampliare le proprie vedute – d’altronde il nostro paesello non è l’ombelico del mondo – per capire che di quella “radice autentica” non è rimasto quasi nulla. Insomma si fanno delle variazioni sul tema. Gli oltre 200 canti , compreso un poema cantato di 107 quartine, che ho raccolto in paese in decenni di ricerca sul campo, mi mettono nelle condizioni di emettere questo severo giudizio. [Nativo]

[Edito 30/09/2021] Quello che è stato divulgato in questi anni, anche attraverso le tivù, è un folk edulcorato, fasullo, lontano mille miglia dall’autenticità ormai perduta col tramonto e coll’affossamento della nostra civiltà agro-pastorale. Solo un analfabe…tismo culturale, glottologico, antropologico, etnografico e una riscrittura di canti volgari, estranei alla tradizione montecalvese, e una miopia più o meno diffusa possono far ritenere che tanti sforzi fatti abbiano colto nel segno e fatto rivivere qualcosa che non potrà mai più ritornare. Anche i costumi delle pacchiane sono una vera pacchianata. Certo, fanno colore ma sarebbe stato meglio andare alla ricerca dei costumi autentici delle nostre bisnonne – e chi conserva qualche foto antica può rendersi conto di quel che dico – per ripensare a un modo diverso di far vestire qualche gruppo nostrano che ha l’ardire di esibirsi in giro. E non sono cento o mille persone o un milione di telespettatori che possono attribuire la patente di autenticità a uno spettacolo che di autentico non potrà avere nulla. Certo è uno spettacolo e lo è come tanti altri, e basta frequentare i festival del folklore, nazionale o internazionale, per ampliare le proprie vedute – d’altronde il nostro paesello non è l’ombelico del mondo – per capire che di quella “radice autentica” non è rimasto quasi nulla. Insomma si fanno delle variazioni sul tema. Gli oltre 200 canti , compreso un poema cantato di 107 quartine, che ho raccolto in paese in decenni di ricerca sul campo, mi mettono nelle condizioni di emettere questo severo giudizio. [Nativo] -

Il volume “Alan Lomax – Passaggio a Montecalvo Irpino” presentato a Palermo

Antonio Cardillo

[Edito 21/06/2022] Il 9, 10 e 11 Dicembre 2021, si è tenuto a Palermo il Convegno “Musiche di tradizione orale nell’era della conversione digitale”.

[Edito 21/06/2022] Il 9, 10 e 11 Dicembre 2021, si è tenuto a Palermo il Convegno “Musiche di tradizione orale nell’era della conversione digitale”.

Si sono avvicendati numerosi etnomusicologi italiani, tra cui Raffaele Di Mauro, Sergio Bonanzinga, Giovanni Giuriati, Giorgio Adamo, e tanti altri. Presenti anche alcuni studiosi della Association for Cultural Equity, fondata da Alan Lomax, e rappresentata oggi dalla figlia Anna L. Wood. Nell’ultima giornata, Giorgio Adamo nel suo intervento, presentando gli studi e le ricerche sui materiali dell’Archivio Lomax, per quanto riguarda la Campania si è soffermato sullo straordinario lavoro compiuto negli anni a Montemarano da Luigi D’Agnese e sul volume che abbiamo pubblicato con l’amico Francesco Cardinale sulla visita di Lomax a Montecalvo Irpino. [Nativo] -

Alan Lomax. Il passaggio a Montecalvo Irpino – Il fotografo dei suoni

[Edito 30/03/2023] Cosa ci fanno alcune donne di Montecalvo Irpino in un fotogramma di una pellicola per macchine fotografiche analogiche, pubblicata nell’inserto La domenica del quotidiano la Repubblica il 16 novembre 2008? Probabilmente, quel giorno, nessun lettore di Montecalvo, sfogliando il giornale, avrà prestato attenzione a tale foto, né riconosciuto, in quella vecchia immagine, le conterranee Libera Gruosso (Murante), Angela Paduano (Tagliacòccia), Rosa Tufo (Vavone) e Giuseppina Iannone (Pippinèlla Vintidóji).

[Edito 30/03/2023] Cosa ci fanno alcune donne di Montecalvo Irpino in un fotogramma di una pellicola per macchine fotografiche analogiche, pubblicata nell’inserto La domenica del quotidiano la Repubblica il 16 novembre 2008? Probabilmente, quel giorno, nessun lettore di Montecalvo, sfogliando il giornale, avrà prestato attenzione a tale foto, né riconosciuto, in quella vecchia immagine, le conterranee Libera Gruosso (Murante), Angela Paduano (Tagliacòccia), Rosa Tufo (Vavone) e Giuseppina Iannone (Pippinèlla Vintidóji).

Ebbene, nel servizio firmato dal compianto Edmondo Berselli, si parla dell’etnomusicologo americano Alan Lomax, e del suo soggiorno in Italia, da lui ricordato nelle sue memorie e successivamente confluito nella pubblicazione curata da Goffredo Plastino dal titolo L’anno più felice della mia vita. Un viaggio in Italia: 1954-1955.

Quattro anni più tardi, giovedì 2 febbraio 2012, nella rubrica Costume & Società, anche Il Mattino di Napoli titolava su Lomax, soffermandosi sul suo viaggio in Irpinia, con l’articolo A Montecalvo la voce perduta del Sud, a firma di Giuseppe De Nisco .

È opportuno partire da queste due pubblicazioni, apparentemente dissimili l’una dall’altra, ma, come chiariremo in seguito, strettamente connesse tra loro, per capire quanto poco si conosca della tradizione musicale montecalvese più o meno recente. [Nativo]Redazione

[Bibliografia di riferimento]

[A. Cardillo – F. Cardinale Alan Lomax. Il passaggio a Montecalvo Irpino Terebinto Edizioni, Avellino, 2021] -

Il pellegrinaggio al Santuario della Madonna Incoronata

Redazione

[Edito 31/03/2023] Rievocazione allegorica di leggende e apparizioni che gruppi di devoti di varia provenienza interpretano annualmente ritrovandosi e mescolandosi sul luogo del santuario.

[Edito 31/03/2023] Rievocazione allegorica di leggende e apparizioni che gruppi di devoti di varia provenienza interpretano annualmente ritrovandosi e mescolandosi sul luogo del santuario.

Rito millenario che torna a rinnovarsi ogni primavera, al centro del Tavoliere, in onore della Madonna nera: è un culto basato sulla leggenda di fondazione che vede la Madonna Incoronata apparire su di una quercia, attorniata da figure di angeli e santi; ai suoi piedi il pastore contadino in adorazione e San Michele nell’atto di trafiggere il demonio con la spada.

Questa immagine la tradizione popolare l’ha fatta propria, adattandola e riadattandola a pratiche giuridiche e magico-religiose, espressioni letterarie, iconografiche, gestuali e spettacolari, miscelandosi con la tradizione colta e la propaganda religiosa.

I pellegrini allestiscono vere e proprie sacre rappresentazioni itineranti su carri agricoli e mezzi di lavoro motorizzati (un tempo carretti, cavalli e buoi), accompagnando questi ‘allestimenti scenografici’ con preghiere, laudi, inni, musiche, che nei tre giri rituali intorno al Santuario compongono l’ultimo venerdì di aprile nella solenne parata allegorica che è la “Cavalcata degli Angeli”. L’indagine fu condotta nel luogo d’incontro (il Santuario) dei vari gruppi provenienti dalle diverse località e successivamente anche nei rispettivi paesi d’origine, documentando modi di aggregazione, identità sociale, motivazioni e organizzazione in partenza e durante il pellegrinaggio al santuario.La documentazione sonora presenta canti di pellegrinaggio di diversa provenienza: Subappennino Dauno (Sant’Agata di Puglia), Basilicata (Palazzo San Gervasio, Tricarico), Campania (Montecalvo Irpino), Tavoliere (Cerignola), Murgia (Minervino Murge); canti religiosi polivocali, con aerofoni (zampogne, soprattutto dei gruppi provenienti dalla Basilicata, come il gruppo di Tricarico). In alcuni casi la maggiore ‘familiarità’ instaurata tra i ricercatori e i pellegrini residenti per alcuni giorni presso gli spazi del Santuario, ha permesso anche la raccolta di sequenze di canti di lavoro, narrativi e di cerimoniali laici (si veda in particolare la raccolta relativa a Minervino Murge, con un portatore come Leonardo Malizia che esegue soprattutto canti di lavoro, stornelli e canti narrativi). Diverse interviste contengono informazioni sull’origine dei pellegrinaggi per ogni comunità, le modalità organizzative, di allestimento dei carri votivi e narrazioni biografiche dei singoli pellegrini. [Nativo]

[Crediti│Testo: Altrosud] [Correlato] -

Felice Volturno, poeta della civiltà contadina

Francesco Cardinale

Addio a Felice Volturno, poeta della civiltà contadina. Abitava a Chieti, dove si era trasferito sin dalla giovane età per lavorare in un’industria di porcellana. Nei primi anni del Duemila animò il Forum del sito Irpino.it. Le sue poesie sono state apprezzate da diversi studiosi della cultura orale. Tra queste, le più note sono “La funtana di zì ‘Ndonio Cipuddrina” e “La cantina di Aitana Mangiamevu”, quest’ultima ripresa dal gruppo musicale I Fujenti e da Alberto Tedesco nel suo CD “Canti e Cunti”.Spectrum audio visualization for Wordpress

Addio a Felice Volturno, poeta della civiltà contadina. Abitava a Chieti, dove si era trasferito sin dalla giovane età per lavorare in un’industria di porcellana. Nei primi anni del Duemila animò il Forum del sito Irpino.it. Le sue poesie sono state apprezzate da diversi studiosi della cultura orale. Tra queste, le più note sono “La funtana di zì ‘Ndonio Cipuddrina” e “La cantina di Aitana Mangiamevu”, quest’ultima ripresa dal gruppo musicale I Fujenti e da Alberto Tedesco nel suo CD “Canti e Cunti”.Spectrum audio visualization for WordpressLa funtana di zì ‘Ndonio Cipuddrina

Abbascia a lu cutrazzu tinemmu na’ funtana,

ohh !… ‘che acqua: chiara, frescha e ‘bbona;

tutti… si li minevunu a ‘ppiglià,

e tatillu nun tineva lu curaggiu di cilà niàCi minevunu cu lu ciciunu, cu lu catu e cu lu varrile,

li ‘ffigliole giuvene, cantavunu e facevunu la fila.

Mineva Buschino,Pucinu, Varrecchia , Terrachiana,

e puru cocchid’unu di lu chianu.Vidivi minì laggende a tutte l’ore,

armate, di cati, di secchie e striculatore,

lavavunu,.. sciacquavunu,… e cantavunu,…

e po’,.. ‘ncopp’alì ruve l’assucavunu.Che bèlli tiempi!… che ‘bbita spinsarata…

cu nu tuozzu di pane e na’ vacila d’insalata.

Tutt’appassatu com’anu suonnu,

e queddre ‘ffigliole,.. mo so tutte nonne…Nu ricordu di queddra funtana ma’rrumastu,

na figliola assai bella e ‘ntista

m’appizzicavu ‘nfacce com ‘nu sigillo,

ancora mi lu sentu quiddru vasu appizzichillu.”La cantina di ” Aitana Mangiamevu “

Steva justu mmiezz’ alu chianu

tra Culomba lu Zuoppu e Tripulinu

era n’a cantina senza frasca

vinneva vinu buonu e ssempe frishcu.

La cantina a tiempu di tatone

era lu spassu di lu cafone,

mineva da fore..endò jeva..?

ala cantina di Mangiamevu.

Nda na sacca di giacchetta nuc’eppane

dind’ nata sausicchi e cicidicane,

traseva nsènsu dirittu com’ana culonna

quann’asceva mbriacu jeva facennu l’onna.Li megliu vivituri jevunu a Mangiamevu

Scjiscione,Virillu,Calandrella, Peppu di Mevu,

jucavunu si purtavun’aulumu e si sfuttevunu

mamma mia quandu vinu si vivevunu.

Pur’attatillo li piaceva lu vinu

e ogni tanto jeva a la cantina

quann’ asceva padrone era viloce

puru lu sotta si faceva la croce.

La buttiglia faceva li caluoppe

e li squicci zumpavunu senza ntuoppe

jevunu p’nganna e puru mpiettu

allurcia la cammisa e la giacchetta.comma’ “AITANA”

cu na unneddra longa e n’a cammicetta spampanata

mmishcava acqua e bbinu quannu s’ern’ mbriacati

a lu figliu ‘Ndonio lu chiamavanu carnera

semp’andà la stess’acqua lavava li bicchiere.

A quiddri tiempi lu vinu piaceva a tutti quande

puru lu cicciu si firmava p’ddrannande

aspettava lu padrone e po si faceva sende

e tutt’dduje partevunu cundende.

Mò ‘ncistà cchhiù ciucce e mancu carru

a posto di la cantina ci sta lu barru,

vivunu aranciata coca cola e birruncinu,

ma che ci fai di sta vita senza vinu?. -

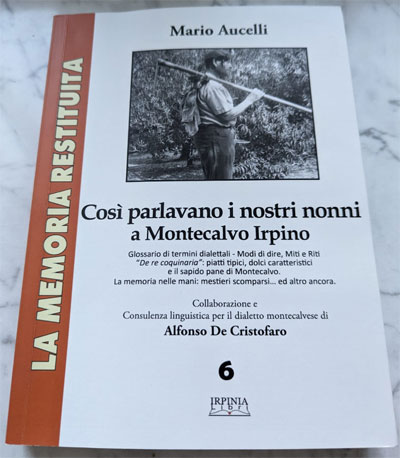

Così parlavano i nostri nonni

La nuova pubblicazione di Mario Aucelli

È uscito quasi in sordina, nel periodo natalizio, l’ultimo volume di Mario Aucelli: “Così parlavano i nostri nonni a Montecalvo Irpino”. Come i precedenti, anche questo fa parte della collana a cui l’autore sta lavorando da almeno trent’anni: “La Memoria restituita”. Seguendo l’ordine cronologico, questo è il sesto; se invece si vogliono tenere conto di quelli dati alle stampe, è il quarto. Il volume, ben ricco di illustrazioni, si compone di 344 pagine, e a curarne la stampa, come del resto anche per i precedenti, è l’editore “Irpinia Libri” di Monteforte Irpino (AV).

È uscito quasi in sordina, nel periodo natalizio, l’ultimo volume di Mario Aucelli: “Così parlavano i nostri nonni a Montecalvo Irpino”. Come i precedenti, anche questo fa parte della collana a cui l’autore sta lavorando da almeno trent’anni: “La Memoria restituita”. Seguendo l’ordine cronologico, questo è il sesto; se invece si vogliono tenere conto di quelli dati alle stampe, è il quarto. Il volume, ben ricco di illustrazioni, si compone di 344 pagine, e a curarne la stampa, come del resto anche per i precedenti, è l’editore “Irpinia Libri” di Monteforte Irpino (AV).Già dal titolo si intuisce l’argomento in trattazione in questo nuovo volume, ovvero il linguaggio o, meglio, la parlata, l’espressione dialettale. Quindi, se nel primo “Il Fascismo a Montecalvo Irpino” abbiamo una ricostruzione dettagliata [1], del ventennio fascista con il conseguente dopoguerra, nel secondo “Il Corpo”, viene affrontata la salute in tutte le sue declinazioni, pertanto non solo il percorso scientifico della medicina ma anche le credenze popolari come sorta di guarigione quasi a prevenire quella che oggi per definizione chiamiamo omeopatia. Il terzo “Il Collegio provinciale n. 18” ha come oggetto di analisi la politica.

Anche in quest’ultimo volume, lo stile con cui Mario ha ormai abituato i suoi lettori non cambia. Oltre alla narrazione impeccabile degli avvenimenti, l’argomento generico viene preso come pretesto per andare a contestualizzare, sotto forma di aneddoti, quel particolare momento di vita realmente vissuto qui a Montecalvo Irpino, che non troverete in nessuna enciclopedia se non attraverso la memoria di qualche nostro nonno, il quale, al pari di Mario, ha vissuto quel periodo. Per questo, il titolo dato alla collana “La Memoria restituita”, così come l’incipit “Ho vissuto buona parte degli avvenimenti narrati; posso dire, a ragione, IO C’ERO”, è più che mai azzeccato.

Francesco Cardinale

[1] Il primo volume è stato rieditato tre volte a significare la meticolosità nel far emergere particolari che completassero una visione soddisfacente del periodo narrato.

-

La perdita di Maria Narra, era stata cantatrice per Alan Lomax.

Francesco Cardinale

La scomparsa di Maria Narra, per noi immersi nella quotidianità di tutti i giorni, sembra, al di là della ristretta cerchia familiare, una notizia tra tante. D’altronde, il venir meno è una prassi a cui tutti prima o poi dobbiamo confrontarci. Tuttavia, ci sono persone che, per un curioso caso della vita, diventano protagoniste di eventi che segnano alcuni passaggi storici, tanto da essere oggetto di studio in alcune discipline accademiche. Maria Narra è una di queste.

Maria Narra è stata oggetto di studio, ed è ancora oggetto di studio, se non individualmente, almeno in gruppo, probabilmente in luoghi e contesti a noi sconosciuti. Maria Narra è stata una formidabile cantatrice di canti di tradizione popolare. Le registrazioni da lei lasciate, fissate su nastro magnetico, saranno il DNA del nostro passato. Grazie a lei, un domani, potremo ricostruire quel mondo di soli cento anni fa, senza TV, senza telefoni cellulari, senza social.Grazie a lei, potremo riascoltare serenate, stornelli, canti di lavoro e a dispetto. Maria Narra sarà ricordata, probabilmente, molto più oltre Montecalvo Irpino. Il suo nome e i suoi canti sono nei più importanti archivi etnomusicologici italiani [1] e mondiali [2].

Ci sono state persone che avrebbero dato chissà cosa per poterla conoscere in vita, non persone comuni ma accademici, studiosi della materia, desiderosi di strapparle un ricordo di quel momento in cui, nel gennaio del 1955, poco più che diciottenne, cantò per Alan Lomax. Non volle incontrare nessuno, e noi rispettammo il suo volere. Grazie Maria. Grazie per tutto.

[1] Bibliomediateca – Arch. Etnomusicale

[Bibliografia di riferimento]

[A. Cardillo – F. Cardinale Alan Lomax. Il passaggio a Montecalvo Irpino Terebinto Edizioni, Avellino, 2021] -

I cent’anni di Antonietta Leone

Nicola Serafino

Antonietta Leone, nata il 19 dicembre 1923 a Montecalvo Irpino, da umili origini contadine, ha festeggiato ieri il suo centesimo compleanno. Amabile, schietta, grande lavoratrice, conduttrice prudente di una vita ricca di fatiche, è una delle ultime custodi di quella cultura altrimenti definita immateriale, del primo e del secondo dopoguerra del XX secolo, un bene “incorporeo che assurge propriamente a nuovo bene nel momento in cui si estrinseca in elemento materiale”. Un esempio di questo è la cultura orale, quella che viene trasmessa oralmente da bocca a orecchio senza necessariamente passare attraverso la scrittura.

Antonietta Leone, nata il 19 dicembre 1923 a Montecalvo Irpino, da umili origini contadine, ha festeggiato ieri il suo centesimo compleanno. Amabile, schietta, grande lavoratrice, conduttrice prudente di una vita ricca di fatiche, è una delle ultime custodi di quella cultura altrimenti definita immateriale, del primo e del secondo dopoguerra del XX secolo, un bene “incorporeo che assurge propriamente a nuovo bene nel momento in cui si estrinseca in elemento materiale”. Un esempio di questo è la cultura orale, quella che viene trasmessa oralmente da bocca a orecchio senza necessariamente passare attraverso la scrittura.

Affascinati dai suoi canti, alcuni anni fa, siamo stati più volte a casa sua per registrare su nastro magnetico gli ultimi frammenti di un sapere altrimenti destinato a perdersi, prima che il trascorrere del tempo lo cancellasse irrimediabilmente. Grazie alla sua straordinaria memoria, Antonietta ha ricordato i tempi in cui la meccanizzazione agricola era agli inizi e non tutti i contadini potevano permettersela. Per questo motivo, la maggior parte dei lavori veniva eseguita manualmente con la falce, la zappa e altri attrezzi. Il canto allora rappresentava uno sfogo per rendere il lavoro meno gravoso, alleviando la fatica.

Tra i canti, notevole una serenata tra le più antiche ricordate in Irpinia, canti di lavoro, canti religiosi ed aneddoti ormai dimenticati da tutti.Serenata montecalvese – Antonietta Leone

-

I canti tradizionali di Annunziata De Furia

Angelo Siciliano

[Ed. 02/01/2012] Trento – Gli amici di Montecalvo Irpino (Av), Franco Cardinale e Antonio Cardillo, hanno registrato con videocamera, nei giorni di fine 2011, quella che si può definire una “compilation”, anche se improvvisata, con Annunziaza De Furia. Annunziata ha una voce straordinaria, chiara, forte e arcaica, di una violenza rimbombante, degna delle migliori voci della protesta femminile.

[Ed. 02/01/2012] Trento – Gli amici di Montecalvo Irpino (Av), Franco Cardinale e Antonio Cardillo, hanno registrato con videocamera, nei giorni di fine 2011, quella che si può definire una “compilation”, anche se improvvisata, con Annunziaza De Furia. Annunziata ha una voce straordinaria, chiara, forte e arcaica, di una violenza rimbombante, degna delle migliori voci della protesta femminile.

Riassume in sé le violenze sociali subite dalla classe subalterna e, da donna, prima come figlia e poi come moglie nel patriarcato contadino, e le esterna con piglio volitivo e rabbioso, che non possono non destare meraviglia in quest’epoca sdolcinata e consumistica. E quelle parole, che, in alcuni canti, sono le “volgarità” che nessuno in paese avrebbe cantato o canterebbe, qui vanno accettate, perché sono specchio ed evidenza di violenze per lungo tempo subite e sottaciute.

Questa è la scheda che preparai per lei, tra la mia ventina di informatori del paese, dopo le registrazioni che feci con lei nell’estate 2006: Annunziata De Furia (Falòva), contadina, nata a Montecalvo nel 1932; registrati alcuni canti in duetto con la sua comare Francesca Albarella, contadina nata nel 1931. Un canto, “Lèviti veli e fiori”, l’invito alla sposa a spogliarsi, è lo stesso che registrò a Montecalvo nel 1954 o 1955 l’americano Alan Lomax, poi archiviato presso l’Accademia di S. Cecilia a Roma.

In una trasmissione di Rai 1 “La vita in diretta” del 2000, che si occupò del serial killer montecalvese, che aveva ammazzato due donne anziane del paese, l’inviato, il giornalista Geo Gnocchetti, intervistò Annunziata, che mostrò la sua arma di difesa, una roncola (pitatùru), contro il potenziale serial killer qualora si fosse presentato a casa sua, e la chiamò “Nonna Rambo”. Il serial killer, tale Lécca-lécca, che era stato arrestato dopo il primo omicidio e assolto, fu catturato dopo il secondo omicidio e condannato. Registrati in tot. 28 canti – di cui 1 pettegolo, 7 sacri, alcuni d’amore, alcune ballate, 2 militari. [Nativo]La strada nel bosco – Annunziata De Furia