Editoria

-

Le streghe di Benevento e le Janare

Il mostruoso (ma indispensabile) Femminile

Marco Carpineto

Il breve testo è tratto da uno studio del ricercatore e psicoterapeuta Marco Carpineto: “Il mostruoso (ma indispensabile) Femminile,” di prossima pubblicazione sulla rivista Babele. Nel frattempo, il saggio completo è disponibile al seguente link: https://www.ortofonologia.it/babele/

[…] Nella tradizione beneventana c’erano tre tipi di Streghe: la Zucculara (zoppa, che infestava il Triggio, la zona del teatro romano) ed era così chiamata per i suoi zoccoli rumorosi; la figura probabilmente deriva da Ecate, che indossava un solo sandalo ed era venerata nei trivii (“Triggio” deriva proprio da trivium). Poi abbiamo la Manalonga (dal braccio lungo) che vive nei pozzi e tirava giù chi passava nelle vicinanze. Ed infine le più note, le Janare, ed in particolare quelle di Montecalvo Irpino (AV). L’appellativo di Janara potrebbe discendere da Dianara, ossia “sacerdotessa di Diana”, dea romana della Luna, oppure dal latino ianua, cioè “porta”, perché nella tradizione popolare era necessario sistemare una scopa, davanti alla porta delle case, oppure un sacchetto con grani di sale grosso, in maniera tale che la strega, costretta a contare i fili della scopa o i grani di sale, avrebbe indugiato fino al sorgere del sole, la cui luce pare fosse sua mortale nemica. La leggenda narra che la Janara usciva di notte e si intrufolava nelle stalle dei cavalli per prendere una giumenta e cavalcarla per tutta la notte e, a volte, addiritturache la giumenta sfinita dalla lunga cavalcata moriva di fatica. Il segno che confermava che la Janara aveva fatto visita in quella casa erano le treccine fatte alle criniere delle giumente. Contrariamente a tutte le altre streghe, la Janara era solitaria e aveva un carattere aggressivo e scontroso anche nella vita di tutti i giorni. Inoltre, secondo i racconti delle donne anziane dei paesini dell’entroterra, che ancora oggi usano lasciare fuori la porta di casa la scopa o il sale, le Janare insidiavano anche i loro mariti: se questi dormivano in posizione supinasi sarebbero accomodate sul loro petto bloccandoli e togliendogli il respiro. Tuttavia la Janara aveva un punto debole: i suoi capelli. Se la si riusciva ad acciuffare per i capelli ella avrebbe concesso la protezione sulla famiglia per sette generazioni in cambio della libertà. […]

[…] Nella tradizione beneventana c’erano tre tipi di Streghe: la Zucculara (zoppa, che infestava il Triggio, la zona del teatro romano) ed era così chiamata per i suoi zoccoli rumorosi; la figura probabilmente deriva da Ecate, che indossava un solo sandalo ed era venerata nei trivii (“Triggio” deriva proprio da trivium). Poi abbiamo la Manalonga (dal braccio lungo) che vive nei pozzi e tirava giù chi passava nelle vicinanze. Ed infine le più note, le Janare, ed in particolare quelle di Montecalvo Irpino (AV). L’appellativo di Janara potrebbe discendere da Dianara, ossia “sacerdotessa di Diana”, dea romana della Luna, oppure dal latino ianua, cioè “porta”, perché nella tradizione popolare era necessario sistemare una scopa, davanti alla porta delle case, oppure un sacchetto con grani di sale grosso, in maniera tale che la strega, costretta a contare i fili della scopa o i grani di sale, avrebbe indugiato fino al sorgere del sole, la cui luce pare fosse sua mortale nemica. La leggenda narra che la Janara usciva di notte e si intrufolava nelle stalle dei cavalli per prendere una giumenta e cavalcarla per tutta la notte e, a volte, addiritturache la giumenta sfinita dalla lunga cavalcata moriva di fatica. Il segno che confermava che la Janara aveva fatto visita in quella casa erano le treccine fatte alle criniere delle giumente. Contrariamente a tutte le altre streghe, la Janara era solitaria e aveva un carattere aggressivo e scontroso anche nella vita di tutti i giorni. Inoltre, secondo i racconti delle donne anziane dei paesini dell’entroterra, che ancora oggi usano lasciare fuori la porta di casa la scopa o il sale, le Janare insidiavano anche i loro mariti: se questi dormivano in posizione supinasi sarebbero accomodate sul loro petto bloccandoli e togliendogli il respiro. Tuttavia la Janara aveva un punto debole: i suoi capelli. Se la si riusciva ad acciuffare per i capelli ella avrebbe concesso la protezione sulla famiglia per sette generazioni in cambio della libertà. […][Crediti│Testo: ortofonologia.it/babele/ │Immagine: GoogleMaps ] -

Dall’Irpinia a Cassino

il nuono volume di Mario Sorrentino

Redazione

[Edito 07/06/2014] Domani, Sabato 7 giugno 2014, presso la sala convegni del restaurato Palazzo Ducale, sarà presentato al pubblico l’opera di Mario Sorrentino: Dall’irpinia a Cassino. Un’opera narrativa che riguarda alcuni accadimenti succedutisi all’indomani dell’ armistizio dell’ 8 settembre 1943. In breve, i protagonisti sono, Maria, una maestra confinata in Irpinia, e P. G. un cappellano militare, già padre guardiano del convento del paese, di ritorno dall’Africa. Sullo sfondo il bombardamento e la distruzione del Monastero di Montecassino da parte degli Alleati, episodio tanto rilevante quanto dimenticato della nostra storia recente. Questi gli ingredienti per una vicenda dai molti risvolti, tra storiografia e narrativa, tra il dramma della guerra e la speranza di una rinascita. Alla presentazione, prevista per le ore 18,00, interverranno oltre all’autore, l’Avv.Antonio Basile che farà una presentazione storica del romanzo, il nuovo Sindaco di Montecalvo Irpino, Mirko Iorillo, il presidente della Pro-loco, Alfonso de Cristofaro che ha curato l’evento, mentre il ruolo di moderatore sarà svolto dal Dott.Antonio Stiscia, storico e cultore locale delle nostre tradizioni.La partecipazione è aperta a tutti. [Nativo]

[Edito 07/06/2014] Domani, Sabato 7 giugno 2014, presso la sala convegni del restaurato Palazzo Ducale, sarà presentato al pubblico l’opera di Mario Sorrentino: Dall’irpinia a Cassino. Un’opera narrativa che riguarda alcuni accadimenti succedutisi all’indomani dell’ armistizio dell’ 8 settembre 1943. In breve, i protagonisti sono, Maria, una maestra confinata in Irpinia, e P. G. un cappellano militare, già padre guardiano del convento del paese, di ritorno dall’Africa. Sullo sfondo il bombardamento e la distruzione del Monastero di Montecassino da parte degli Alleati, episodio tanto rilevante quanto dimenticato della nostra storia recente. Questi gli ingredienti per una vicenda dai molti risvolti, tra storiografia e narrativa, tra il dramma della guerra e la speranza di una rinascita. Alla presentazione, prevista per le ore 18,00, interverranno oltre all’autore, l’Avv.Antonio Basile che farà una presentazione storica del romanzo, il nuovo Sindaco di Montecalvo Irpino, Mirko Iorillo, il presidente della Pro-loco, Alfonso de Cristofaro che ha curato l’evento, mentre il ruolo di moderatore sarà svolto dal Dott.Antonio Stiscia, storico e cultore locale delle nostre tradizioni.La partecipazione è aperta a tutti. [Nativo] -

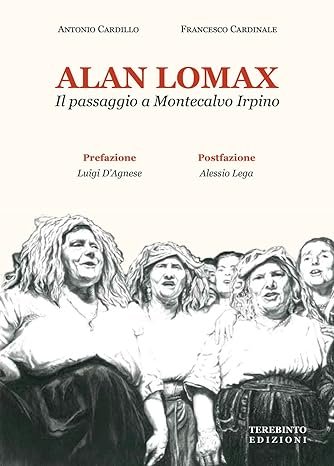

Il volume “Alan Lomax – Passaggio a Montecalvo Irpino” presentato a Palermo

Antonio Cardillo

[Edito 21/06/2022] Il 9, 10 e 11 Dicembre 2021, si è tenuto a Palermo il Convegno “Musiche di tradizione orale nell’era della conversione digitale”.

[Edito 21/06/2022] Il 9, 10 e 11 Dicembre 2021, si è tenuto a Palermo il Convegno “Musiche di tradizione orale nell’era della conversione digitale”.

Si sono avvicendati numerosi etnomusicologi italiani, tra cui Raffaele Di Mauro, Sergio Bonanzinga, Giovanni Giuriati, Giorgio Adamo, e tanti altri. Presenti anche alcuni studiosi della Association for Cultural Equity, fondata da Alan Lomax, e rappresentata oggi dalla figlia Anna L. Wood. Nell’ultima giornata, Giorgio Adamo nel suo intervento, presentando gli studi e le ricerche sui materiali dell’Archivio Lomax, per quanto riguarda la Campania si è soffermato sullo straordinario lavoro compiuto negli anni a Montemarano da Luigi D’Agnese e sul volume che abbiamo pubblicato con l’amico Francesco Cardinale sulla visita di Lomax a Montecalvo Irpino. [Nativo] -

Alan Lomax. Il passaggio a Montecalvo Irpino

Abstract

Alcuni scatti fotografici realizzati dall’etnomusicologo Alan Lomax nel 1955 durante la sua ricerca musicale in Italia, conservati negli archivi della fondazione Lomax “Association for Cultural Equity” ed erroneamente catalogati, sono alla base della prima stesura del testo pubblicato nel 2014. Un lungo studio sul campo ha permesso la corretta collocazione territoriale di tali fotografie, ma anche l’individuazione dei singoli soggetti in esse immortalati. Il passo ulteriore è stata la ricostruzione dell’evento attraverso le persone ancora viventi che vi presero parte. Grazie anche al supporto del ricercatore Luigi D’Agnese, abbiamo riorganizzato quanto avvenne con Lomax a Montecalvo Irpino, e siamo riusciti ad individuare ulteriori canti, rispetto ai due ufficialmente catalogati negli Archivi, che, come accaduto per le foto, erano stati catalogati in contesti diversi dalla nostra area di appartenenza. In quel periodo, e siamo a pochi giorni dal termine del viaggio, Lomax era a corto di risorse economiche e anche di nastri per il suo apparecchio di registrazione. Lo stato d’animo non era dei migliori, poiché qualche giorno prima, nei pressi di Caggiano (SA), gli era stata rubata la borsa contenente gran parte della documentazione, inclusi i suoi preziosissimi quaderni con gli appunti delle sue sessioni di registrazioni, che in parte spiegano la confusione nella catalogazione di alcuni brani e fotografie. Riteniamo che la permanenza in Irpinia dell’etnomusicologo appare il lasso temporale più intrigante dell’intero viaggio italiano. Il volume, offre al lettore un’accurata documentazione tale da non avere dubbi sul riposizionamento dei contenuti trattati.

Alcuni scatti fotografici realizzati dall’etnomusicologo Alan Lomax nel 1955 durante la sua ricerca musicale in Italia, conservati negli archivi della fondazione Lomax “Association for Cultural Equity” ed erroneamente catalogati, sono alla base della prima stesura del testo pubblicato nel 2014. Un lungo studio sul campo ha permesso la corretta collocazione territoriale di tali fotografie, ma anche l’individuazione dei singoli soggetti in esse immortalati. Il passo ulteriore è stata la ricostruzione dell’evento attraverso le persone ancora viventi che vi presero parte. Grazie anche al supporto del ricercatore Luigi D’Agnese, abbiamo riorganizzato quanto avvenne con Lomax a Montecalvo Irpino, e siamo riusciti ad individuare ulteriori canti, rispetto ai due ufficialmente catalogati negli Archivi, che, come accaduto per le foto, erano stati catalogati in contesti diversi dalla nostra area di appartenenza. In quel periodo, e siamo a pochi giorni dal termine del viaggio, Lomax era a corto di risorse economiche e anche di nastri per il suo apparecchio di registrazione. Lo stato d’animo non era dei migliori, poiché qualche giorno prima, nei pressi di Caggiano (SA), gli era stata rubata la borsa contenente gran parte della documentazione, inclusi i suoi preziosissimi quaderni con gli appunti delle sue sessioni di registrazioni, che in parte spiegano la confusione nella catalogazione di alcuni brani e fotografie. Riteniamo che la permanenza in Irpinia dell’etnomusicologo appare il lasso temporale più intrigante dell’intero viaggio italiano. Il volume, offre al lettore un’accurata documentazione tale da non avere dubbi sul riposizionamento dei contenuti trattati.Redazione

[Bibliografia di riferimento]

[A. Cardillo – F. Cardinale Alan Lomax. Il passaggio a Montecalvo Irpino Terebinto Edizioni, Avellino, 2021] -

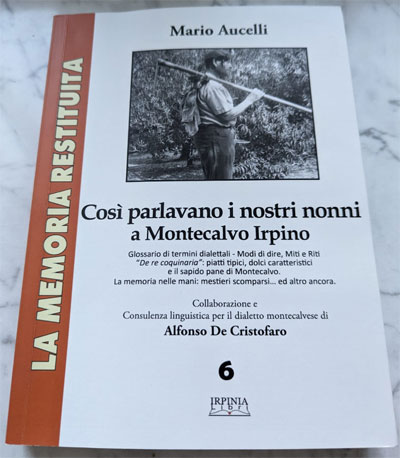

Così parlavano i nostri nonni

La nuova pubblicazione di Mario Aucelli

È uscito quasi in sordina, nel periodo natalizio, l’ultimo volume di Mario Aucelli: “Così parlavano i nostri nonni a Montecalvo Irpino”. Come i precedenti, anche questo fa parte della collana a cui l’autore sta lavorando da almeno trent’anni: “La Memoria restituita”. Seguendo l’ordine cronologico, questo è il sesto; se invece si vogliono tenere conto di quelli dati alle stampe, è il quarto. Il volume, ben ricco di illustrazioni, si compone di 344 pagine, e a curarne la stampa, come del resto anche per i precedenti, è l’editore “Irpinia Libri” di Monteforte Irpino (AV).

È uscito quasi in sordina, nel periodo natalizio, l’ultimo volume di Mario Aucelli: “Così parlavano i nostri nonni a Montecalvo Irpino”. Come i precedenti, anche questo fa parte della collana a cui l’autore sta lavorando da almeno trent’anni: “La Memoria restituita”. Seguendo l’ordine cronologico, questo è il sesto; se invece si vogliono tenere conto di quelli dati alle stampe, è il quarto. Il volume, ben ricco di illustrazioni, si compone di 344 pagine, e a curarne la stampa, come del resto anche per i precedenti, è l’editore “Irpinia Libri” di Monteforte Irpino (AV).Già dal titolo si intuisce l’argomento in trattazione in questo nuovo volume, ovvero il linguaggio o, meglio, la parlata, l’espressione dialettale. Quindi, se nel primo “Il Fascismo a Montecalvo Irpino” abbiamo una ricostruzione dettagliata [1], del ventennio fascista con il conseguente dopoguerra, nel secondo “Il Corpo”, viene affrontata la salute in tutte le sue declinazioni, pertanto non solo il percorso scientifico della medicina ma anche le credenze popolari come sorta di guarigione quasi a prevenire quella che oggi per definizione chiamiamo omeopatia. Il terzo “Il Collegio provinciale n. 18” ha come oggetto di analisi la politica.

Anche in quest’ultimo volume, lo stile con cui Mario ha ormai abituato i suoi lettori non cambia. Oltre alla narrazione impeccabile degli avvenimenti, l’argomento generico viene preso come pretesto per andare a contestualizzare, sotto forma di aneddoti, quel particolare momento di vita realmente vissuto qui a Montecalvo Irpino, che non troverete in nessuna enciclopedia se non attraverso la memoria di qualche nostro nonno, il quale, al pari di Mario, ha vissuto quel periodo. Per questo, il titolo dato alla collana “La Memoria restituita”, così come l’incipit “Ho vissuto buona parte degli avvenimenti narrati; posso dire, a ragione, IO C’ERO”, è più che mai azzeccato.

Francesco Cardinale

[1] Il primo volume è stato rieditato tre volte a significare la meticolosità nel far emergere particolari che completassero una visione soddisfacente del periodo narrato.

-

Crescente interesse per il nuovo edito di G.B.M. Cavalletti

Francesco Cardinale

Deliceto FG – Apprezzamento sempre più crescente nei media intorno all’ultima pubblicazione di Giovanni Bosco Maria Cavalletti dal titolo “Tu scendi dalle stelle – A Deliceto come a Betlemme, la grotta che ispirò la pastorale”, edito dalla Claudio Grenzi, novembre 2023. Dopo l’interesse di importanti testate televisive e della carta stampata, come Telenorba e Il Mattino di Napoli, è ora la volta di Rai3 Puglia a chiamare in causa l’autore. Infatti, proprio stamattina è stata registrata l’intervista, presso il Santuario della Consolazione, che potrete seguire giovedì 14 alle ore 07:30 nella rubrica Buongiorno Regione e nel TGR delle 14:00 o 19:30 sul digitale terrestre canale 819. Nel caso vi sfuggisse, cercatela su RaiPlay.

Sono numerose anche le richieste, giunte agli enti locali, di dove poter acquistare il volume. A tal proposito, in un comunicato stampa si legge: “Questa prima edizione del libro è in distribuzione gratuita da parte del Comune di Deliceto, che ne ha curato la pubblicazione. Si è in attesa di una seconda edizione, che sarà distribuita nelle librerie e nelle più note piattaforme online.”

-

La Grotta che ispirò il canto natalizio “Tu scendi dalle stelle”

Presentato a Deliceto (FG), presso il Santuario della Consolazione, l’ultimo lavoro di Giovanni Bosco Maria Cavalletti: “A Deliceto come a Betlemme – La grotta che ispirò la pastorale Tu scendi dalle stelle – Natale 1744”

Francesco Cardinale

Deliceto FG – In una sala piena in ogni ordine di posto sono intervenute alla conferenza le più alte autorità del luogo affiancate dai massimi esperti di gestione turistico-culturale della regione Puglia.

Deliceto FG – In una sala piena in ogni ordine di posto sono intervenute alla conferenza le più alte autorità del luogo affiancate dai massimi esperti di gestione turistico-culturale della regione Puglia.

Al termine del consueto rinfresco, l’autore ha rilasciato interviste alle emittenti televisive e alle testate giornalistiche presenti, e intrattenuto i partecipanti autografando le copie del volume.

Giambosco, così come si è soliti chiamarlo amichevolmente, ha portato a termine un lavoro, senza non poche difficoltà, che aveva in mente da anni e che lo ha impegnato assiduamente nell’ultimo biennio.

Lunghe e strenue ricerche tra i vari archivi, civili e ecclesiastici, hanno finalmente colmato alcune lacune sulla narrazione che vede il contendersi tra almeno quattro località, Nola (Na), Deliceto (FG), Terlizzi (BA) e Scala (SA), la paternità del canto natalizio per antonomasia, “Tu scendi dalle stelle”, composto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Basti pensare all’andirivieni a Roma, ove risiedono le fonti più evidenti riscontrabili nel volume, e cioè l’Archivio della Postulazione Agostiniana.

La storia narrata dall’autore ha come punto di partenza la grotta del Beato Felice da Corsano, posta proprio al Santuario di Santa Maria della Consolazione ove è stato presentato il libro. Infatti, a supporto dell’accurata documentazione delle fonti, sono da riscontrare nei versi del canto termini riconducibili ad essa: “Freddo”, “Gelo”, “Grotta”, “Mancano panni e fuoco”. Come non pensare ai transumanti abruzzesi che erano di stanza nei boschi adiacenti?Il canto Tu scendi dalle stelle è stato eseguito nel corso della presentazione del libro da: Cappiello Antonio (Voce / Ciaramella) – Tonino Mauriello (Fisarmonica) – P. Luca Prezosi (Voce / Chitarra)

Spectrum audio visualization for Wordpress

-

MONTECALVO. IL CENTRO STORICO SULLA PUBBLICAZIONE “CASTELLI D’ IRPINIA”

Gianluca Cardinale

Giuseppe Ottaiano [Ed. 21/06/2012] Montecalvo Irpino AV) – Montecalvo, terra ricca di storia, cultura e tradizioni, sarà inserita sulla prossima edizione di “Castelli d’Irpinia”, un percorso fotografico curato da Giuseppe Ottaiano attraverso i manieri della Provincia di Avellino. In questi giorni il curatore del progetto è stato a Montecalvo, dove in nostra compagnia, dell’imprenditore locale Nicola Serafino e successivamente anche di Francesco Cardinale ha avuto modo di conoscere una parte del nostro patrimonio artistico, architettonico e culturale. Una bella panoramica dalla pineta, una visita ai murales inerenti la storia del paese e poi dritti nel centro storico. Il Castello, il Santuario di San Pompilio, il Museo Pompiliano, i vicoli, i portali, uno scorcio della Montecalvo sotterranea sono solo una piccola parte dello spettacolo che abbiamo potuto ammirare e far ammirare al nostro ospite, grazie anche ad una splendida giornata estiva. Al termine della lunga passeggiata il Sig.Ottaiano è rimasto molto soddisfatto del materiale raccolto ed affascinato dalla bellezza del nostro territorio che come ci ha poi confidato, non immaginava così ricco di bellezze paesaggistiche ed architettoniche. Queste poche righe, forse non fanno comprendere la bellezza di ciò che abbiamo a Montecalvo. Il nostro invito è, quindi, di fare una bella passeggiata nella parte alta del paese e non solo, per ammirare il nostro meraviglioso museo a cielo aperto. [Nativo]

-

Libri. Ha visto la luce l’ultimo lavoro di Mario Aucelli: “La memoria restituita”

Antonio Cardillo

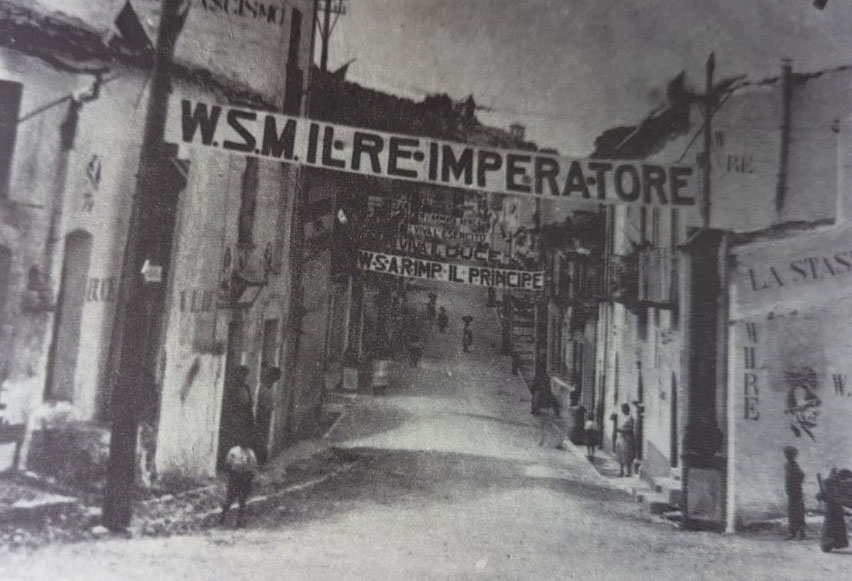

Immagine tratta dal volume: Visita di Umberto di Savoia [Ed. 12/06/2011] Montecalvo Irpino AV – Il giornalista Mario Aucelli, da pensionato (dopo oltre cinquant’anni di professione presso importanti testate), ha raccolto in sei volumi (che potrebbero diventare sette) il materiale dell’ emeroteca personale (e in parte anche di quelle pubbliche). Su suggerimento dell’Accademico dei Lincei, Professore Emerito Domenico Demarco, lo ha organizzato facendo rivivere la memoria di fatti paesani che ormai più nessuno conosce.

La ricerca che ha per titolo “LA MEMORIA RESTITUITA” che, così com’è articolata, potrebbe paragonarsi alla “Enciclopedia di Istanbul” dello scrittore turco Resat Ekrem Koku che, tra la fine del 1800 e buona parte del 1900, usava annotare ogni giorno ciò che accadeva nella sua città e che, poi, pubblicava a dispense.

La ricerca nostrana parte dall’inizio del 1900 (con qualche sforamento di collegamento). Dell’antico paesano già altri, diffusamente, hanno parlato e scritto. Mario Aucelli non ha voluto invadere il campo altrui e si è limitato a trattare di un’epoca di cui nessuno (o quasi) aveva mai parlato. Nulla è stato inventato. Tutto è documentato nel testo e nelle foto che sono veramente tante. Ha trovato vari collaboratori disinteressati. A tutti nei volumi e nelle foto viene data l’attribuzione della paternità.Questo il piano della pubblicazione:

1 – Dal Fascismo ai Commissari civici: il Ventennio a Montecalvo Irpino (già pubblicato).

2 – I Sindaci di Montecalvo Irpino dalla Liberazione ai giorni nostri: 1946/2009 con, in coda, la “ricostruzione del Collegio Elettorale Provinciale n. 18 con le schede e foto di tutti i consiglieri ed assessori eletti dall’istituzione (1952) al 2009 (Collegio soppresso con la legge n. 42 del 26 marzo 2010; Montecalvo è stato “aggregato” al Collegio di Ariano 1).

3 – EFFEMERIDI: alla scoperta del territorio ed altre piacevolezze per mantenere vivo il ricordo di Montecalvo.

4 – Montecalvo una volta: la Storia (recente), la cronaca, i documenti.

5 –SENZA INDICE: il folclore… ed anche un po’ di Storia vera (sempre in relazione al titolo). (*)

6 – L’origine del Mondo: tira chjiù nu péle di ciònna ca ciéntu paricchji di vuòvi (aneddoti osè).

-

LIBRI. DAL FASCISMO AI COMMISSARI CIVICI A MONTECALVO IRPINO

Angelo Siciliano

Immagine tratta dal volume:Un gruppo di confinati [Ed. 08/09/2011] Montecalvo Irpino AV – Dal fascismo ai commissari civici: Il “Ventennio” a Montecalvo Irpino. Un libro di Mario Aucelli. Indro Montanelli ammoniva: “Un Paese che non conosce il proprio ieri è senza futuro”. Mario Aucelli ha voluto caparbiamente recuperare “l’ieri e l’altro ieri” del nostro paese, Montecalvo Irpino. Chissà, forse per prospettare ai propri concittadini, in quest’epoca globalizzata, deprimente e deleteria per le piccole realtà, una qualche traccia, un qualche sentiero, che dal passato prosegua verso l’avvenire.

Così, dopo la quarantennale collaborazione con diverse testate giornalistiche e, soprattutto, come cronista del quotidiano Il Mattino di Napoli, e, per altrettanti anni, docente nelle scuole elementari, una volta in pensione, s’è messo a fare un lavoro sistematico per ricostruire la cronistoria del XX secolo di Montecalvo sino ai nostri giorni.

Non è un lavoro su annotazioni diaristiche ma è l’approdo di un’affannosa ricerca dei documenti, conservati negli archivi pubblici e privati, al fine di ricostruire la storia civile paesana contemporanea, senza trascurare le comparazioni con quella nazionale. Trattasi di centinaia di documenti, consultati e acquisiti colla digitalizzazione, in ossequio al gusto attuale dell’immagine, per scrivere dei fatti accaduti e tramandarne la memoria. Un’iconografia sconosciuta ai più, e ai giovani soprattutto, per “storie” che la parola scritta, da sola, non renderebbe compiutamente.