Cultura

-

1° Sagra del cinghiale

Nicola Serafino

[Edito 19/10/2013] C’era molta attesa per la prima manifestazione “Festa del cacciatore” organizzata dall’associazione cacciatori sezione di Montecalvo Irpino. Attesa ben ripagata da una grande partecipazione di pubblico. Bilancio della serata senz’altro positivo. Il gruppo è stato guidato da Fioravanti Franco e Caccese Albino che hanno fatto da timonieri per tutta la compagnia della squadra cacciatori del cinghiale.

[Edito 19/10/2013] C’era molta attesa per la prima manifestazione “Festa del cacciatore” organizzata dall’associazione cacciatori sezione di Montecalvo Irpino. Attesa ben ripagata da una grande partecipazione di pubblico. Bilancio della serata senz’altro positivo. Il gruppo è stato guidato da Fioravanti Franco e Caccese Albino che hanno fatto da timonieri per tutta la compagnia della squadra cacciatori del cinghiale.Grande coinvolgimento, ottimi i piatti proposti , in particolare eccellente il ragù con la carne di cinghiale che ha insaporito le pappardelle, interessante nella sua particolarità lo spezzatino di cinghiale morbido e buono, squisite le patate al forno con salsiccia di cinghiale.

La gente, soddisfatta, ha consumato per buona parte il menu’ completo e con sobrietà ha lasciato liberi i tavoli per permettere l’alternarsi delle persone e prendere comodamente posto. I complimenti vanno a tutta l’organizzazione a dimostrazione che quando si vuole tutto si puo’ fare, in modo volontario e gratuito. La preparazione del ragù è stato curato dall’ agriturismo il Torchio con pomodori pelati offerti gratuitamente da una ditta locale. Anche questa è stata una ulteriore conferma delle caratteristiche e della attrattività dei prodotti locali, olio, pomodoro, pasta, pane e vino. Tutti i partecipanti dopo la piacevole chiacchierata tra i tavoli e la degustazione hanno rinnovato l’appuntamento al prossimo anno. Possiamo dire che il prossimo anno 2014 ha già due eventi nuovi riconfermati la ” maratona tra le antiche mura sulle vie del Santo” e la innovativa “Sagra del cinghiale”. [Nativo]

[Crediti│Foto: Franco D'Addona ]

-

Le streghe di Benevento e le Janare

Il mostruoso (ma indispensabile) Femminile

Marco Carpineto

Il breve testo è tratto da uno studio del ricercatore e psicoterapeuta Marco Carpineto: “Il mostruoso (ma indispensabile) Femminile,” di prossima pubblicazione sulla rivista Babele. Nel frattempo, il saggio completo è disponibile al seguente link: https://www.ortofonologia.it/babele/

[…] Nella tradizione beneventana c’erano tre tipi di Streghe: la Zucculara (zoppa, che infestava il Triggio, la zona del teatro romano) ed era così chiamata per i suoi zoccoli rumorosi; la figura probabilmente deriva da Ecate, che indossava un solo sandalo ed era venerata nei trivii (“Triggio” deriva proprio da trivium). Poi abbiamo la Manalonga (dal braccio lungo) che vive nei pozzi e tirava giù chi passava nelle vicinanze. Ed infine le più note, le Janare, ed in particolare quelle di Montecalvo Irpino (AV). L’appellativo di Janara potrebbe discendere da Dianara, ossia “sacerdotessa di Diana”, dea romana della Luna, oppure dal latino ianua, cioè “porta”, perché nella tradizione popolare era necessario sistemare una scopa, davanti alla porta delle case, oppure un sacchetto con grani di sale grosso, in maniera tale che la strega, costretta a contare i fili della scopa o i grani di sale, avrebbe indugiato fino al sorgere del sole, la cui luce pare fosse sua mortale nemica. La leggenda narra che la Janara usciva di notte e si intrufolava nelle stalle dei cavalli per prendere una giumenta e cavalcarla per tutta la notte e, a volte, addiritturache la giumenta sfinita dalla lunga cavalcata moriva di fatica. Il segno che confermava che la Janara aveva fatto visita in quella casa erano le treccine fatte alle criniere delle giumente. Contrariamente a tutte le altre streghe, la Janara era solitaria e aveva un carattere aggressivo e scontroso anche nella vita di tutti i giorni. Inoltre, secondo i racconti delle donne anziane dei paesini dell’entroterra, che ancora oggi usano lasciare fuori la porta di casa la scopa o il sale, le Janare insidiavano anche i loro mariti: se questi dormivano in posizione supinasi sarebbero accomodate sul loro petto bloccandoli e togliendogli il respiro. Tuttavia la Janara aveva un punto debole: i suoi capelli. Se la si riusciva ad acciuffare per i capelli ella avrebbe concesso la protezione sulla famiglia per sette generazioni in cambio della libertà. […]

[…] Nella tradizione beneventana c’erano tre tipi di Streghe: la Zucculara (zoppa, che infestava il Triggio, la zona del teatro romano) ed era così chiamata per i suoi zoccoli rumorosi; la figura probabilmente deriva da Ecate, che indossava un solo sandalo ed era venerata nei trivii (“Triggio” deriva proprio da trivium). Poi abbiamo la Manalonga (dal braccio lungo) che vive nei pozzi e tirava giù chi passava nelle vicinanze. Ed infine le più note, le Janare, ed in particolare quelle di Montecalvo Irpino (AV). L’appellativo di Janara potrebbe discendere da Dianara, ossia “sacerdotessa di Diana”, dea romana della Luna, oppure dal latino ianua, cioè “porta”, perché nella tradizione popolare era necessario sistemare una scopa, davanti alla porta delle case, oppure un sacchetto con grani di sale grosso, in maniera tale che la strega, costretta a contare i fili della scopa o i grani di sale, avrebbe indugiato fino al sorgere del sole, la cui luce pare fosse sua mortale nemica. La leggenda narra che la Janara usciva di notte e si intrufolava nelle stalle dei cavalli per prendere una giumenta e cavalcarla per tutta la notte e, a volte, addiritturache la giumenta sfinita dalla lunga cavalcata moriva di fatica. Il segno che confermava che la Janara aveva fatto visita in quella casa erano le treccine fatte alle criniere delle giumente. Contrariamente a tutte le altre streghe, la Janara era solitaria e aveva un carattere aggressivo e scontroso anche nella vita di tutti i giorni. Inoltre, secondo i racconti delle donne anziane dei paesini dell’entroterra, che ancora oggi usano lasciare fuori la porta di casa la scopa o il sale, le Janare insidiavano anche i loro mariti: se questi dormivano in posizione supinasi sarebbero accomodate sul loro petto bloccandoli e togliendogli il respiro. Tuttavia la Janara aveva un punto debole: i suoi capelli. Se la si riusciva ad acciuffare per i capelli ella avrebbe concesso la protezione sulla famiglia per sette generazioni in cambio della libertà. […][Crediti│Testo: ortofonologia.it/babele/ │Immagine: GoogleMaps ] -

Nemo Profeta in Patria

Antonio Stiscia

Don Matteo Troiano [Edito 25/07/2010] Sto scrivendo questo articoletto da Lido del Sole (Rodi Garganico) in quella Puglia secolare e non ancora secolarizzata,dove la fede è forte e dove gli uomini, quando valgono, vengono apprezzati e se poi hanno virtù straordinarie hanno la “Forza” di diventare Santi e di primaria importanza. Penso al nostro San Pompilio e a Padre Pio,nati in due paesi vicinissimi territorialmente e fideisticamente nella vasta diocesi Beneventana ,formatisi nella grazia e nella santità in quelle che, un tempo, erano le regioni più aride e desolate della Puglia,dove hanno trovato rifugio e sepoltura. Incontro Don Matteo Troiano parroco di Santa Maria Maggiore di Ischitella,dopo una Messa affollata all’inverosimile ,in un anfiteatro all’aperto della Chiesa dell’Assunta all’interno del villaggio turistico, in una tarda afosa serata di questa mezza estate. Come attratti da uno strano magnetismo ci mettiamo a parlare e al mio dire di essere di Montecalvo,mi interrompe con :ohhhh !San Pompilio !.

In quel quarto d’ora passato in una angusta sagrestia ricavata dietro l’altare,a cui si accede per una porticina strettissima,con un caldo infernale, il buon Don Matteo,come illuminato da una speciale grazia si apre ai ricordi di giovane seminarista in Benevento,della sua scelta di San Pompilio come guida spirituale nel percorso di formazione religiosa,dei suoi studi sulla figura del nostro Santo,del lavoro compiuto come ricercatore per l’opera monografica scritta da un professore seminarista di cui non ricordo il nome,ma dedicata a San Pompilio. E così dicendo,in un caldo sempre più soffocante,ci siamo messi a parlare del più e del meno come due vecchi amici,Lui ricordando l’anno della sua consacrazione(1966) e la destinazione a Manfredonia e io suggerendo,inutilmente,fatti e situazioni e luoghi pompiliani che l’anziano Prete ricordava benissimo,anzi e con ogni particolarità. Ci siamo salutati da vecchi amici,presentati da un amico comune,quel San Pompilio di cui ricorre il tricentenario della nascita e che a parte le iniziative meramente celebrative,rischia il colpevole oblio,forse fino al 2066,per la quasi totale assenza di iniziative culturali e civiche che ne avrebbero dovuto ricordare la figura legata al proprio straordinario tempo,evidenziandone la formazione familiare e cittadina e il percorso religioso delle origini,tappe fondamentali ,nella consapevolezza che il buon Don Matteo ,dopo 44 anni di sacerdozio,continuava a ricordare e rivivere, attualizzandoli, gli insegnamenti ricevuti dagli studi biografici su San Pompilio e la cui rilettura potrebbe portare nuova forza a coloro che credono ai valori universali della cristianità e della famiglia,in un momento così critico degli umani destini fondati sulla solidarietà. Chiudo con un po’ di rammarico. Ho letto che si farà un film sulla Beata Teresa Manganiello. La Comunità gioisce,giustamente ed entusiasticamente. Allorché su iniziativa dell’intrepido ex Assessore Nicola Serafino,progettammo il film sulla vita di San Pompilio ( or sono 2 anni fa) ,trovando il regista e lo sceneggiatore,contattando le persone giuste,cercando il coinvolgimento di personaggi di spicco dello spettacolo,predisponendo un progetto,di cui il materiale è agli atti del Comune,ebbene, tutti quelli che avrebbero dovuto dire di sì,ammutolirono. Le autorità civili e religiose nicchiarono! In una consuetudine di cose già viste e che non porteranno alcun beneficio,nel mentre il paese soffre una evidente crisi economica e di valori,con la chiusura di attività e la perdita di posti di lavoro,tra la indifferenza di tutti,si può solo dire: Nemo Profeta in Patria [Nativo]

[Crediti│Foto: teleradiopadrepio.it] -

Peregrinatio Pompiliana

Teodoro Rapuano

[Edito 04/08/2010] Carissimi, con gioia vi presento il programma del novenario itinerante con la statua dì San Pompilio e della Terza traslazione a Montecalvo del Sacro Corpo del nostro Santo.

[Edito 04/08/2010] Carissimi, con gioia vi presento il programma del novenario itinerante con la statua dì San Pompilio e della Terza traslazione a Montecalvo del Sacro Corpo del nostro Santo.

Dai 3 all’ 11 agosto ci prepareremo ad accogliere il Corpo di San Pompilio, celebrando l’Eucaristia in alcuni luoghi simbolo della nostra comunità, come la Chiesa Madre, l’Area Sacra della chiesa dell’Abbondanza, il cimitero, le chiesa del Carmine, di S. Antonìo, della Regina della Pace e di San Nicola in Corsano. Faremo celebrazioni nei luoghi d’ingresso del nostro paese, come Contrada Cesine e Contrada S. Andrea. Infine visiteremo due comunità extraparrocchiali come la Comunità di Tressanti e dei Cervo. Dal 13 aI 21 agosto, poi accoglieremo in mezzo a noi le insigni Reliquie di San Pompilio Maria Pirrotti. Già nel 1966 e nel 2000 l’Urna con i resti mortali del nostro santo sono state traslate in Montecalvo.Ora in occasione dei Giubileo Pompiliano ritornano a casa, nel luogo dove trecento anni fa, quel corpo ha iniziato a formarsi e dove, grazie al battesimo, è stato rigenerato a “vita nuova”. Saranno giorni di grazia e di benedizioni per la nostra Comunità. In particolare, l’accoglienza della Sacre Ossa rinnoverà il nostro impegno ad “aspirare sempre alla santità”. Vi chiedo, quindi, di fare il possibile per essere presenti a tutti gli eventi che sono in programma, considerato che, trattandosi di eventi epocali, saranno unici e irripetibili e per questo si richiede il sacrificio di tralasciare cose e appuntamenti che possono essere vissuti in altri momenti dell’anno. Con letizia, come vostro parroco, invoco su di voi tutti lo benedizione del cielo, certi dell’accompagnamento di Mamma Bella dell’Abbondanza, nostra celeste Regina. [Nativo]

-

Gli abitanti del Trappeto

Angelo Siciliano

[Edito 03/09/2014] Il Trappeto perse la sua identità etnica, non tanto per l’emigrazione di molti suoi giovani, ma a causa del terremoto del 1962, che comportò la ricostruzione delle case delle famiglie che vi abitavano, in nuove e lontane aree edificabili indicate dall’amministrazione comunale. Così, quell’abbandono, anche se case, grotte e cantine rimasero agibili per lungo tempo, ha determinato negli anni l’inizio di crolli sparsi di edifici, che fa paventare in tempi non lunghi la sua sparizione come agglomerato urbano. Forse si salveranno i tracciati delle strade e resteranno qui e là cumuli di macerie, “li mmurrécini”, e le grotte, enormi cavità orbitali vuote invase da alberi e sterpaglie. Guardando gli altri paesi, non si capisce se a Montecalvo si sarebbero potute fare scelte diverse. Ariano Irpino, dopo i terremoti, ha sempre dato la priorità al recupero degli edifici storici e poi anche alle case della parte vecchia della città.

[Edito 03/09/2014] Il Trappeto perse la sua identità etnica, non tanto per l’emigrazione di molti suoi giovani, ma a causa del terremoto del 1962, che comportò la ricostruzione delle case delle famiglie che vi abitavano, in nuove e lontane aree edificabili indicate dall’amministrazione comunale. Così, quell’abbandono, anche se case, grotte e cantine rimasero agibili per lungo tempo, ha determinato negli anni l’inizio di crolli sparsi di edifici, che fa paventare in tempi non lunghi la sua sparizione come agglomerato urbano. Forse si salveranno i tracciati delle strade e resteranno qui e là cumuli di macerie, “li mmurrécini”, e le grotte, enormi cavità orbitali vuote invase da alberi e sterpaglie. Guardando gli altri paesi, non si capisce se a Montecalvo si sarebbero potute fare scelte diverse. Ariano Irpino, dopo i terremoti, ha sempre dato la priorità al recupero degli edifici storici e poi anche alle case della parte vecchia della città.A Montecalvo, il centro storico è pressoché disabitato. Tanti edifici storici si preferì abbatterli in fretta e furia, e ricostruirli in modo anonimo anziché ripararli. Ritardi nei progetti, inghippi burocratici e nei finanziamenti hanno reso l’intero paese una realtà diversa dal passato, senza un’identità architettonica e urbanistica.

Il Trappeto, da est a ovest, compreso tra il Chiassetto Caccese e Via Dietro Carmine, era abitato nei secoli passati e tanti vi ebbero i natali. Lo attestano i registri antichi dell’archivio dell’anagrafe comunale. Accolse alcune famiglie di zingari, il cui cognome era Schiavone, e col tempo esse furono assimilate e i loro membri diventarono ciucai e contadini.

Dopo i crolli provocati dai terremoti veniva ricostruito, ma l’evento più drammatico fu la peste del 1656, che a Montecalvo fece oltre 2000 vittime su una popolazione di circa 3600 abitanti. Anche il Trappeto ne uscì falcidiato, ma accolse i pochi abitanti sopravvissuti del feudo di Corsano.

-

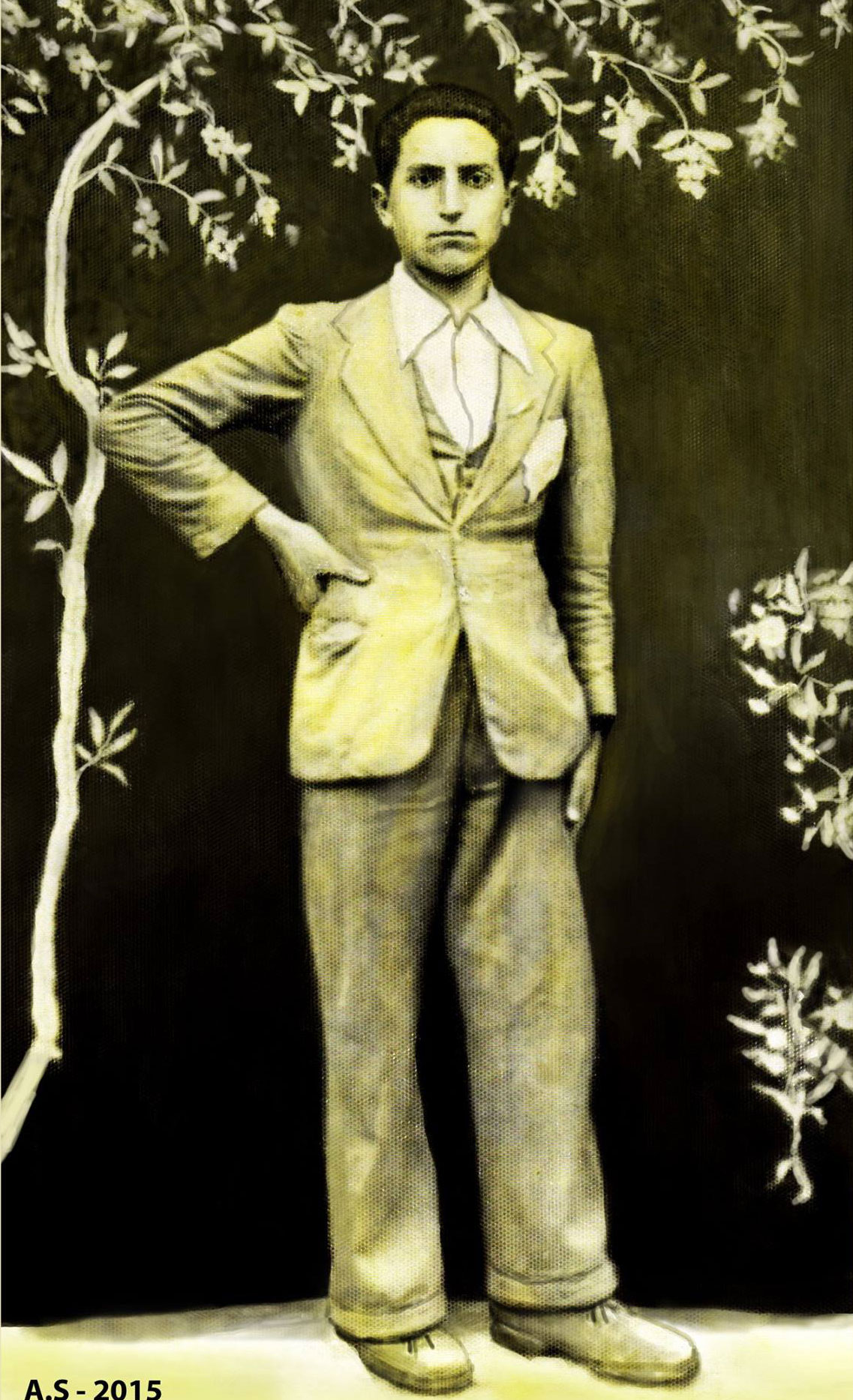

Ricordo di mio padre Silvestro Siciliano

Angelo Siciliano

[Edito 23/11/2015] Mio padre Silvestro Siciliano (21.11.1924 – 15.11.1949), fu contadino e bracciante comunista di Montecalvo Irpino (Av) e risolse la sua esistenza nel mese di novembre, in cui nacque e morì.

[Edito 23/11/2015] Mio padre Silvestro Siciliano (21.11.1924 – 15.11.1949), fu contadino e bracciante comunista di Montecalvo Irpino (Av) e risolse la sua esistenza nel mese di novembre, in cui nacque e morì.

Josif Stalin, protagonista della rivoluzione bolscevica del 1917 e poi dittatore dell’URSS dal 1924 al 1953, si liberò negli anni Trenta di intellettuali, compagni, dissidenti, oppositori e comandanti dell’Armata Rossa, attraverso le terribili “purghe” che fecero almeno 800.000 morti.

La gente scherzava dicendo: “Adda minì Baffone!”. Questo per via dei lunghi baffi di Stalin.

Mio nonno Angelomaria Siciliano (28.2.1882 – 4.1.1939), contadino, che io non conobbi, era il saggio della contrada Costa della Mènola, a Montecalvo Irpino, dove passava tanta gente che andava a lavorare la terra nei valloni. Viveva con la famiglia nel casino di campagna, detto “Casino di Minòcchio”, dal soprannome del commerciante di ferramenta che glielo vendette e che aveva il negozio, “la putéja”, all’imbocco di Via S. Caterina, “Via di la Chjazza di sótta”, dietro la Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, abbattuta assieme al convento di S. Caterina d’Alessandria dopo il terremoto del 1930. “Minòcchio vinnéva puru li ssanguètt” per il salasso di chi stava male e “l’allivàva ‘nd’à la funtana d’acqua ‘ndrijanèddra, da còpp’a l’uórtu”. Come toponimo è rimasto “La funtan’a li ssanguètt”.

Attorno al focolare e durante i lavori nei campi egli raccontava storie lette nel libro ‘I reali di Francia’ dello scrittore medievale Andrea da Barberino, Andrea Mengabotti o Andrea de’ Mengabotti (Barberino Val d’Elsa, 1370 circa – 1432 circa), che probabilmente aveva comprato a Napoli all’inizio del Novecento, in uno dei suoi tre viaggi di andata e ritorno dagli USA, dov’era emigrato per lavoro.

Leggendo questo libro, egli s’ispirò, per il nome di mio padre, alla figura di Papa Silvestro I, papa all’epoca dell’imperatore Costantino dal 314 al 337, fatto poi santo. Se fosse nato femmina, l’avrebbe chiamata Anastasia, come la granduchessa russa (1901-1918), quartogenita dello zar Nicola II e della zarina Alessandra, uccisa assieme a tutta la famiglia per ordine dei bolscevichi. -

Donazione dell’oro in onore di Mamma Bella dell’Abbondanza

[Ed. 15/02/2011] Montecalvo Irpino AV – Domenica 13 febbraio 2011, si è svolta nella chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo in Montecalvo irpino la suggestiva fusione dell’oro, donato in onore della Madonna dell’Abbondanza. La manifestazione è avvenuta alla vigilia delle celebrazioni del decimo anniversario del provvidenziale ritrovamento dell’insigne statua di Mamma Bella dell’Abbondanza. Difatti il 16 marzo 2001 il simulacro ligneo di Nostra Signora dell’Abbondanza, la celeberrima Mamma Bella di San Pompilio Maria Pirrotti, fu provvidenzialmente rinvenuto, murato nel Palazzo Pirrotti, casa natale del santo delle Scuole Pie. Il prossimo 9 marzo 2011 nell’Aula Paolo VI in Vaticano, durante l’Udienza Generale del Mercoledì, il Santo Padre Benedetto XVI benedirà le due corone auree che cingeranno le teste della Madonna e di Gesù Bambino. All’appello pubblico di donare oggetti d’oro da fondere per la doratura delle due corone e per compiere un gesto comunitario di solidarietà, hanno risposto con grande generosità 286 persone.

[Ed. 15/02/2011] Montecalvo Irpino AV – Domenica 13 febbraio 2011, si è svolta nella chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo in Montecalvo irpino la suggestiva fusione dell’oro, donato in onore della Madonna dell’Abbondanza. La manifestazione è avvenuta alla vigilia delle celebrazioni del decimo anniversario del provvidenziale ritrovamento dell’insigne statua di Mamma Bella dell’Abbondanza. Difatti il 16 marzo 2001 il simulacro ligneo di Nostra Signora dell’Abbondanza, la celeberrima Mamma Bella di San Pompilio Maria Pirrotti, fu provvidenzialmente rinvenuto, murato nel Palazzo Pirrotti, casa natale del santo delle Scuole Pie. Il prossimo 9 marzo 2011 nell’Aula Paolo VI in Vaticano, durante l’Udienza Generale del Mercoledì, il Santo Padre Benedetto XVI benedirà le due corone auree che cingeranno le teste della Madonna e di Gesù Bambino. All’appello pubblico di donare oggetti d’oro da fondere per la doratura delle due corone e per compiere un gesto comunitario di solidarietà, hanno risposto con grande generosità 286 persone.Dopo la Concelebrazione Eucaristica, il parroco don Teodoro Rapuano, rivestito di cotta e stola, ha costituito ufficialmente un Comitato d’Onore, composto da quattro persone maggiorenni estratte a sorte e dalle maestranze, che hanno provveduto al peso e fusione dell’Oro. Il Comitato presieduto dal parroco era formato da: Michele Ferragamo,di professione orefice; Angelo Ferragamo di professione orefice; Pappano Concetta; Buompreda Rosetta; D’Agostino Maria; Di Chiara Pompilia. Sono stati scelti simbolicamente anche due bambini: Gelormini Francesco e Cristino Federico. Il peso dell’oro donato è stato di Kg 1,963 fuso 4 lingotti dal peso di Kg. 0,520; Kg. 0,952; Kg. 0,283; Kg. 0,208. [Nativo]

Redazione

-

Addio a ‘Zi Liberato, messaggero della musica di tradizione

Francesco Cardinale

Montecalvo Irpino AV – L’organettista Liberatore Russolillo, meglio conosciuto come ‘Zi Liberato, è stato un vero monumento della musica popolare montecalvese, rappresentando una delle massime e più genuine espressioni della cultura orale locale.

Montecalvo Irpino AV – L’organettista Liberatore Russolillo, meglio conosciuto come ‘Zi Liberato, è stato un vero monumento della musica popolare montecalvese, rappresentando una delle massime e più genuine espressioni della cultura orale locale.

Di questa straordinaria icona popolare si potrebbe scrivere a iosa, ma mi limiterò ad alcune considerazioni personali, chiedendo scusa sin d’ora se non menzionerò le decine di persone che si sono interessate e hanno contribuito a trasformare Liberatore Russolillo in una sorta di leggenda vivente.Già trombettiere durante il servizio militare, ‘Zi Liberato aveva coltivato la passione per la musica sin da giovanissimo. Grazie a una incredibile e longeva carriera, è stato possibile recuperare suoni, canti e modi di dire ancor prima che la musica popolare si propagasse attraverso i media come la radio e la televisione.

Ha partecipato a trasmissioni televisive, girato documentari, concorsi, sagre, matrimoni, insomma: non si negava a nessuno. Amava esibirsi con il gruppo delle Pacchiane. Era solito iniziare le sue performance con il suo ormai celebre motto: “Bandiera vecchia, onore di Capitano[1]. Fuoco!”

Grazie ad Angelo Siciliano, Liberatore Russolillo fu sdoganato da un ambito paesano per assurgere ad una notorietà anche oltre i confini nostrani. Il ricercatore, circa 15 anni fa, volle conoscere Liberato a tutti i costi, convinto che fosse proprio lui l’ultimo depositario della tarantella montecalvese. Infatti, insieme a chi scrive, lo aspettammo al mercato settimanale dove ‘Zi Liberato era solito recarsi con il suo immancabile motocarro per poi proporgli una seduta di registrazione a casa mia. Quest’ultima è diventata nel frattempo virale, poiché i suoi video sono ancora tra i più visti sul canale YouTube di irpino.it.

Tra le tante persone che lo hanno amato e intuito il suo potenziale, e che hanno contribuito a fargli rivivere una seconda giovinezza, non va dimenticata la promotrice Lucia Cafazzo che lo propose alla trasmissione televisiva “La Corrida”, e il musicista Valerio Ricciardelli che lo incluse nei suoi spettacoli.

[Crediti│Foto: Angelo Siciliano][1]In riferimento al suo strumento ultracentenario

-

Rione Serra intitolato a Cristino

Angelo Siciliano

[Ed. 10/05/2013] L’ex rione Serra di Montecalvo Irpino sarà dedicato al farmacista Pietro Cristino, il primo sindaco di Montecalvo Irpino. Lo ha deciso la giunta esecutiva guidata dal sindaco Carlo Pizzillo. Il dottore Cristino fu commissario civico dal giugno del 1944 al 6 aprile del 1946; Parlare di Giuseppe e Pietro Cristino, oggi, nell’epoca del crollo delle ideologie, dopo l’implosione dei regimi totalitari dell’Est europeo, ma anche di guerre sanguinose – basti pensare a quella del Golfo Persico e all’altra tra le nazioni dell’ex Iugoslavia – che sicuramente hanno trovato una concausa nel crollo del Muro di Berlino del 1989,che ha segnato la fine della guerra fredda e dei blocchi contrapposti, guidati dalla fine della seconda guerra mondiale rispettivamente da USA ed URSS, potrebbe anche significare andare ad indagare fatti, persone e vicende del Novecento, la cui storia, oltre che non sempre ripercorsa e chiarita adeguatamente e a sufficienza, ci appare distante anni luce. E proprio tale distanza consente che tanti personaggi di primo piano, che hanno fatto la storia civile e sociale del nostro paese, possano essere spesso posti in discussione per le scelte politiche fatte e per il loro operato nel secondo dopoguerra, in quanto hanno contribuito, seppure indirettamente, a quel sistema politico nazionale bloccato, rimasto senza alternativa. Si è parlato e si parla anche di democrazia incompiuta.

[Ed. 10/05/2013] L’ex rione Serra di Montecalvo Irpino sarà dedicato al farmacista Pietro Cristino, il primo sindaco di Montecalvo Irpino. Lo ha deciso la giunta esecutiva guidata dal sindaco Carlo Pizzillo. Il dottore Cristino fu commissario civico dal giugno del 1944 al 6 aprile del 1946; Parlare di Giuseppe e Pietro Cristino, oggi, nell’epoca del crollo delle ideologie, dopo l’implosione dei regimi totalitari dell’Est europeo, ma anche di guerre sanguinose – basti pensare a quella del Golfo Persico e all’altra tra le nazioni dell’ex Iugoslavia – che sicuramente hanno trovato una concausa nel crollo del Muro di Berlino del 1989,che ha segnato la fine della guerra fredda e dei blocchi contrapposti, guidati dalla fine della seconda guerra mondiale rispettivamente da USA ed URSS, potrebbe anche significare andare ad indagare fatti, persone e vicende del Novecento, la cui storia, oltre che non sempre ripercorsa e chiarita adeguatamente e a sufficienza, ci appare distante anni luce. E proprio tale distanza consente che tanti personaggi di primo piano, che hanno fatto la storia civile e sociale del nostro paese, possano essere spesso posti in discussione per le scelte politiche fatte e per il loro operato nel secondo dopoguerra, in quanto hanno contribuito, seppure indirettamente, a quel sistema politico nazionale bloccato, rimasto senza alternativa. Si è parlato e si parla anche di democrazia incompiuta.La realtà è che per più di quaranta anni ci hanno governato più o meno le stesse persone, realizzando – caso unico tra i paesi occidentali – una sorta di “dittatura” in democrazia, che ha determinato conseguenze assai gravi: invecchiamento e inefficienza delle Istituzioni pubbliche; alcuni fenomeni gravi di collusione tra politica e criminalità organizzata; intere regioni alla mercé di mafia, ‘ndrangheta o camorra che insanguinano il Sud sostituendosi allo Stato come se questo avesse rinunciato alle proprie funzioni; malcostume diffuso della pratica del pizzo e della bustarella per cui, sempre più spesso, la cronaca nera è ricca di casi di burocrati e amministratori locali divenuti essi stessi, in prima persona, i gestori del malaffare. È il “diritto negato” ad alimentare spesso faide tra i malavitosi e comportamenti omertosi anche tra i cittadini. I partiti politici si sono trasformati in qualcosa di diverso da ciò che erano originariamente: da strumenti di democrazia sono diventati organizzazioni di potere. Tuttavia pare che ora qualcosa cominci a cambiare e fasce non trascurabili della popolazione non sono più disposte a concedere la propria delega in bianco ai politici, portati sempre più ad anteporre gli interessi particolari, di pochi privilegiati, all’interesse generale della collettività.

-

Benito Caruso artista del legno

Francesco Cardinale

Benito Caruso, pittore e scultore nato a Montecalvo Irpino nel 1943, è stato un artista del legno di cui, probabilmente, la considerazione nella comunità in cui ha operato non ha avuto riscontro pari alla sua arte. Allo stesso modo, non si può dire che la stampa locale abbia dedicato un adeguato spazio alla sua opera.

Benito Caruso, pittore e scultore nato a Montecalvo Irpino nel 1943, è stato un artista del legno di cui, probabilmente, la considerazione nella comunità in cui ha operato non ha avuto riscontro pari alla sua arte. Allo stesso modo, non si può dire che la stampa locale abbia dedicato un adeguato spazio alla sua opera.Benché abbia frequentato un corso di grafica e pittura, può essere considerato un autodidatta. Le sue opere sono nate grazie a un’innata indole creativa. Ha ottenuto premi e riconoscimenti di rilievo, fra cui l’Oscar dell’Arte del ’95, i titoli di Cavaliere dell’Arte e Magister Artis.

E’ stato recensito da numerosi critici su giornali, riviste e volumi d’arte. Egli amplia il suo gesto creativo formulando sculture di chiara dizione sociale e, con garbo, sottolinea la sua frase sull’amore universale M. Belgiovine. Il pittore Caruso riesce a comporre una delicata allegoria fatta di simboli ma anche di un cromatismo teso a valorizzarlo […] R. Biancalani. […] Dall’amore per le cose del creato cosi come Dio le ha fatte, scaturisce questo suo canto d’amore verso creature considerate nella loro funzione essenziale di essere viventi, sia che appartengono al regno animale , sia che appartengono al regno vegetale […] C. Nastro

Benito Caruso è venuto a mancare il 19 novembre 2019 .