Cultura e tradizione

-

Idea per la nascita di un “Museo degli antichi mestieri”

Alfonso Caccese

[Edito 27/08/2014] Il progressivo lento ed inesorabile spopolamento dei nostri paesi e la conseguente fuga in massa verso mete più allettanti ed industrialmente avanzate, l’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di sviluppo hanno fatto sì che l’esistenza e il tramandarsi di arte e mestieri secolari, si sia interrotto e, di fatto, sia andato perduto ed eliminato dalla memoria collettiva nell’arco di qualche decennio. Una grave perdita dal punto di vista antropologico ma anche dal punto di vista identitario della nostra storia e cultura. Il progresso non può fermarsi ma la crescita culturale e una nuova generazione può di certo tentare il recupero di quello che è stata la umile condizione di vita dei nostri padri e del nostro paese. Ad alcuni potrebbe sembrare un operazione complessa ma oggi ci sono e sono evidenti, tutte le condizioni necessarie per un progetto nuovo che ne inverta la tendenza. Partendo da queste premesse di ordine generale l’idea per la creazione di un “Museo degli antichi mestieri”, unita ad altre iniziative di promozione locale, potrebbe rappresentare una svolta ed un cambio di passo per uscire dalle secche in cui è impantano il paese.

[Edito 27/08/2014] Il progressivo lento ed inesorabile spopolamento dei nostri paesi e la conseguente fuga in massa verso mete più allettanti ed industrialmente avanzate, l’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di sviluppo hanno fatto sì che l’esistenza e il tramandarsi di arte e mestieri secolari, si sia interrotto e, di fatto, sia andato perduto ed eliminato dalla memoria collettiva nell’arco di qualche decennio. Una grave perdita dal punto di vista antropologico ma anche dal punto di vista identitario della nostra storia e cultura. Il progresso non può fermarsi ma la crescita culturale e una nuova generazione può di certo tentare il recupero di quello che è stata la umile condizione di vita dei nostri padri e del nostro paese. Ad alcuni potrebbe sembrare un operazione complessa ma oggi ci sono e sono evidenti, tutte le condizioni necessarie per un progetto nuovo che ne inverta la tendenza. Partendo da queste premesse di ordine generale l’idea per la creazione di un “Museo degli antichi mestieri”, unita ad altre iniziative di promozione locale, potrebbe rappresentare una svolta ed un cambio di passo per uscire dalle secche in cui è impantano il paese. -

A CACCIA DI ANTICHE TRADIZIONI – LA FESTA DEL MAIALE A CARIFE

Gianluca Cardinale

[Ed. 07/01/2013] Carife AV – Le antiche tradizioni, le tipicità, la valorizzazione del territorio…sono parole che leggiamo quotidianamente sui giornali ma viverle di persona è tutt’altra cosa. Nella giornata di sabato cinque gennaio siamo andati con Francesco Cardinale e Nicola Serafino a Carife. I due dedicano gran parte del loro tempo libero al recupero ed alla riscoperta di vecchi canti popolari ed arcaiche usanze contadine.

[Ed. 07/01/2013] Carife AV – Le antiche tradizioni, le tipicità, la valorizzazione del territorio…sono parole che leggiamo quotidianamente sui giornali ma viverle di persona è tutt’altra cosa. Nella giornata di sabato cinque gennaio siamo andati con Francesco Cardinale e Nicola Serafino a Carife. I due dedicano gran parte del loro tempo libero al recupero ed alla riscoperta di vecchi canti popolari ed arcaiche usanze contadine.

A Carife, in Baronia, siamo andati dal Prof. Dionigi Santoro, profondo conoscitore di antiche cantilene e strumenti musicali che trovano la loro origine nel mondo agro-pastorale delle nostre zone. Ben presto ci siamo trovati immersi in un mare di secolari melodie che caratterizzavano la vita dei nostri avi soprattutto nei giorni di festa, il tutto accompagnato di volta in volta, dal magico suono di una zampogna, un flauto di canna o un organetto. Il professore ci ha narrato delle tecniche di costruzione degli strumenti, dei testi tramandati oralmente di padre in figlio, dei pastori che costruivano i loro strumenti durante le ore di pascolo del gregge. Le tarantelle ed altre musiche hanno fatto da cornice ad una mattinata dedicata al rispolvero di abitudini che purtroppo in un lasso di tempo medio-breve, in particolare dal periodo post terremoto del 1980, abbiamo lasciato nel dimenticatoio ma che rappresentano la base della cultura delle nostre zone. Non va dimenticato inoltre che le liriche sopra menzionate accompagnavano soprattutto le giornate di festa dopo lunghi e faticosi periodi di lavoro.

Dopo alcune ore lasciamo l’abitazione del Prof. Santoro ed in sua compagnia ci rechiamo in un’altra parte del paese per fare un altro salto indietro nel tempo: La festa per l’uccisione del maiale! Neanche il tempo di scendere dalla macchina e ci troviamo coinvolti in un’atmosfera di grande festa, di calorosa accoglienza e più di tutto, di antichi sapori. Minestra, salumi, formaggi tipici, frittate, prosciutti paesani, peperoni secchi; questi sono solo alcuni dei piaceri del palato caratteristici di Carife e dell’Irpinia che abbiamo avuto il piacere di provare e che hanno accompagnato le vite dei nostri antenati per secoli. Gli organizzatori del comitato “Amici r’ lu callar” ci hanno ricevuto con gioia e fatto assistere alla preparazione del soffritto di maiale, descrivendo le varie fasi della preparazione. Non dimentichiamo che fino a pochi anni fa, il maiale serviva come mezzo di sostentamento per le famiglie contadine per l’intera durata dell’anno, quindi più il suino era grosso al momento dell’uccisione…maggiore era la festa! Una curiosa espressione di vanto del proprietario della bestia era: “Lu puorco quest’anno tene quatt’ reta de lardo!”A metà pomeriggio ci siamo lasciati alle spalle il paese della Baronia, coscienti di aver passato alcune ore in compagnia di persone splendide ed all’insegna di tradizioni che non vanno assolutamente dimenticate in quanto rappresentano le radici di tutti noi. Speriamo un domani di avere i nostri amici di Carife come ospiti a Montecalvo, in una nostra versione della festa del maiale, semmai accompagnata dal suono della zampogna del Prof. Santoro e da un itinerario culturale che faccia scoprire ai visitatori le bellezze e la cultura del nostro paese. [Nativo]

-

Il Costume tradizionale “La Pacchiana”

Il tipico costume femminile montecalvese prende il nome di “Pacchiana”. La sua unicità è rappresentata dal fatto che esso è sopravvissuto all’assalto dei tempi senza diventare il “relitto” di una società scomparsa, ma ancora quotidianamente indossato dalle donne del luogo. Originariamente esistevano due versioni dell’abito: quella giornaliera (piuttosto semplice) e quella delle grandi occasioni. La seconda, in particolare, si presentava molto particolareggiata, con lunghe mutande ornate da un merletto lavorato a “puntina” e calzettoni di una calda lana nera. Sulla camicia di mussola bianca, abbellita da iniziali rosse a “punto a croce” e da un fine merletto giallo, troviamo un gilet, dai vari colori, ed un corpetto nero che serve a reggere le maniche . Un “mantesino” (= grembiule, dal latino “ante-sinum”), ricamato con fili dorati, arricchisce la gonna di velluto o di raso plissettata, lunga fino al ginocchio, ma che nel corso del nostro secolo si è sempre più accorciata. Le scarpe, adornate con le “capisciole” (piccoli nastri), potevano essere di varie tinte. Il costume si componeva anche di un copricapo, che variava a seconda dei giorni: in quelli festivi si usava “la pannuccia” (molto larga e con una frangia che finiva col coprire tutta la schiena), mentre quotidianamente venivano utilizzati il “maccaturo” o la “tovaglia”, ricamata “a spugna”. L’oro costituiva un elemento fondamentale del costume. Era, infatti, stabilito che l’abito non poteva essere indossato qualora non fosse abbellito dalle preziose “tre file di oro a cocole”, dal “pungolo” e dalle “sciacquaglie” (orecchini pendenti). Le prime erano collane a triplo giro lunghe fino al seno, formate da piccole sfere a forma di “cocole” (vocabolo tipicamente dialettale con il quale si designano i frutti delle querce). Lo “spungolo”, invece, era una sorta di spillo che serviva a mantenere legati i capelli al copricapo e, eccezionalmente, poteva essere anche d’argento. La “pacchiana” poteva essere sia da lutto che da nozze. Quella da lutto era caratterizzata da un corpetto e da un copricapo di colore nero, mentre l’altra si contraddistingueva per la presenza della “scolla” (un lungo mantello in seta, bianco o celeste, che si estendeva sulla schiena), dei fiori d’arancio tra i capelli arricciati con la “castagnola” e per l’assenza del copricapo.

Il tipico costume femminile montecalvese prende il nome di “Pacchiana”. La sua unicità è rappresentata dal fatto che esso è sopravvissuto all’assalto dei tempi senza diventare il “relitto” di una società scomparsa, ma ancora quotidianamente indossato dalle donne del luogo. Originariamente esistevano due versioni dell’abito: quella giornaliera (piuttosto semplice) e quella delle grandi occasioni. La seconda, in particolare, si presentava molto particolareggiata, con lunghe mutande ornate da un merletto lavorato a “puntina” e calzettoni di una calda lana nera. Sulla camicia di mussola bianca, abbellita da iniziali rosse a “punto a croce” e da un fine merletto giallo, troviamo un gilet, dai vari colori, ed un corpetto nero che serve a reggere le maniche . Un “mantesino” (= grembiule, dal latino “ante-sinum”), ricamato con fili dorati, arricchisce la gonna di velluto o di raso plissettata, lunga fino al ginocchio, ma che nel corso del nostro secolo si è sempre più accorciata. Le scarpe, adornate con le “capisciole” (piccoli nastri), potevano essere di varie tinte. Il costume si componeva anche di un copricapo, che variava a seconda dei giorni: in quelli festivi si usava “la pannuccia” (molto larga e con una frangia che finiva col coprire tutta la schiena), mentre quotidianamente venivano utilizzati il “maccaturo” o la “tovaglia”, ricamata “a spugna”. L’oro costituiva un elemento fondamentale del costume. Era, infatti, stabilito che l’abito non poteva essere indossato qualora non fosse abbellito dalle preziose “tre file di oro a cocole”, dal “pungolo” e dalle “sciacquaglie” (orecchini pendenti). Le prime erano collane a triplo giro lunghe fino al seno, formate da piccole sfere a forma di “cocole” (vocabolo tipicamente dialettale con il quale si designano i frutti delle querce). Lo “spungolo”, invece, era una sorta di spillo che serviva a mantenere legati i capelli al copricapo e, eccezionalmente, poteva essere anche d’argento. La “pacchiana” poteva essere sia da lutto che da nozze. Quella da lutto era caratterizzata da un corpetto e da un copricapo di colore nero, mentre l’altra si contraddistingueva per la presenza della “scolla” (un lungo mantello in seta, bianco o celeste, che si estendeva sulla schiena), dei fiori d’arancio tra i capelli arricciati con la “castagnola” e per l’assenza del copricapo.

[Credit│Testo - CTC Centro turismo culturale │Foto - G.B.M. Cavelletti / dal Calendario "Ieri Oggi"]

[Correlato nel SITO]Redazione

[Bibliografia di riferimento]

[Cavalletti G.B.M. Montecalvo dalle pietre alla storia, Poligrafica Ruggiero, Avellino, 1987]

[AA.VV., Progetto Itinerari turistici Campania interna: la valle del Miscano, Volume 1 , P. Ruggiero, Avellino, 1993] -

Le Janare

Angelo Siciliano

[Ed. 15/04/2002] Donne giovani, belle e intriganti nate nella notte di Natale. S’introducevano nelle case di notte, attraverso le fessure delle porte chiuse, per fare malie e dispetti a coloro che stavano dormendo. L’antidoto era il sale che si cospargeva all’interno di porte, finestre e balconi. Un diversivo era rappresentato da scope di saggina e falcetti che, collocati dietro le porte, distraevano le janare, una volta entrate, impegnandole, per un’intera notte, nel conteggio dei fili della scopa o dei dentini della falce. Prima che sorgesse il sole, però, erano obbligate a fare rientro alla propria dimora, perché erano nude. Probabilmente dal latino janua, porta, esse rappresentano l’equivalente delle streghe, ma di queste in genere si pensa che siano vecchie e repellenti. [Nativo]

[Ed. 15/04/2002] Donne giovani, belle e intriganti nate nella notte di Natale. S’introducevano nelle case di notte, attraverso le fessure delle porte chiuse, per fare malie e dispetti a coloro che stavano dormendo. L’antidoto era il sale che si cospargeva all’interno di porte, finestre e balconi. Un diversivo era rappresentato da scope di saggina e falcetti che, collocati dietro le porte, distraevano le janare, una volta entrate, impegnandole, per un’intera notte, nel conteggio dei fili della scopa o dei dentini della falce. Prima che sorgesse il sole, però, erano obbligate a fare rientro alla propria dimora, perché erano nude. Probabilmente dal latino janua, porta, esse rappresentano l’equivalente delle streghe, ma di queste in genere si pensa che siano vecchie e repellenti. [Nativo] -

l’Uccisione del maiale

Antonio Stiscia

[Ed. 00/2/2009] La Maialata,o più correttamente l’Uccisione del maiale,è uno degli avvenimenti più importanti nella storia della cultura contadina montecalvese,legata al necessario sacrificio di un animale prezioso e ricco, di cui non si butta via niente.

[Ed. 00/2/2009] La Maialata,o più correttamente l’Uccisione del maiale,è uno degli avvenimenti più importanti nella storia della cultura contadina montecalvese,legata al necessario sacrificio di un animale prezioso e ricco, di cui non si butta via niente.Fin dall’antichità e in specie nella tradizione dei Sanniti *(Benevento ha nel suo stemma la rappresentazione di un cinghiale – S.P.Q.B.) e dei Romani, e di poi nella tradizione medioevale,l’allevamento e la cura dei maiali,ha rappresentato una importante voce dell’economia agropastorale,anche per la presenza di vaste estensioni di quercete e di boschi,di cui ci rimane la memoria in alcuni toponimi (C/da Cerreta ).

Il maiale*come riserva di proteine per il lungo inverno,un sicuro riferimento per la sopravvivenza del nucleo familiare.

*(Nella tradizione e nella pratica comune,il Porco diventa Maiale solo dopo la castrazione,che segue riti e procedure complesse,nel mentre al femminile si ha l’esatto opposto, la femmina che si riproduce diventa orgogliosamente Scrofa,quella castrata rimane Porca-Troia ,con il naturale accostamento alla pratica del meretricio,fatto a scopo di lucro e/o di piacere,ma non di riproduzione,o anche per la naturale propensione della femmine di questa specie ad accoppiarsi frequentemente e continuamente,anche nei periodi di gestazione).

Nell’alto medioevo nasce e si concretizza la figura del Porcaro(Pastore di porci),ultimo nella scala sociale e assimilabile allo stesso animale che pascolava.

Il porcaro non era,quasi mai, proprietario dei porci,che si appartenevano ad alcune ricche famiglie, a ricchi commercianti e alla Chiesa*

*(Nella tradizione religiosa montecalvese,e fin dal 1700 i Frati Francescani di Montecalvo,solevano allevare 2 maialini chiamati,devozionalmente Francesco e Antonio,che pascolavano,liberamente per il territorio,identificati con nastri rossi e marchiati a fuoco.Chi li incontrava o il proprietario del luogo ove si fossero fermati per pascolare,aveva l”obbligo”devozionale di accudirli e rifocillarli,considerando una sacra benedizione averne ricevuta la beneaugurante visita. Senza dimenticare S.Antonio abate,protettore degli animali e raffigurato quasi sempre in compagnia di un porco).

La notoria sporcizia dell’animale abbinata ad una sua indiscussa utilità e ricchezza,diede vita ad un ambivalente rapporto,fondato sul bene e sul male,in una strana convivenza che attraverserà tutto il medioevo.

-

La leggenda di S.Nicola legata alle Bolle della Malvizza

Mario Sorrentino

Nel posto chiamato Bolle della Malvizza, c’era una volta una taverna. La gente diceva che ci andava a stare di notte soltanto mala gente.

Nel posto chiamato Bolle della Malvizza, c’era una volta una taverna. La gente diceva che ci andava a stare di notte soltanto mala gente.

Una sera assai fredda d’inverno, mentre il sole già tramontava, tre uomini si presentarono alla taverna. Il taverniere stava in piedi davanti alla porta, appoggiato a tre balle di fieno. Il più vecchio dei tre viandanti, con la mitra di vescovo sulla testa, un bastone da pastore nella mano diritta, con tanti capelli bianchi intorno alla faccia, e due occhi azzurri lucenti, disse al taverniere: “Dominus vobiscum.”

“Da dove venite e che volete?”, domandò con voce sgradevole il taverniere. Era nero di capelli, alto e grosso e con la barba tanto fitta che quasi non gli si vedevano gli occhi piccoli e rossi di sangue.

“Veniamo dalla Puglia e cerchiamo da dormì e da mangià, pagando il giusto.”

“Per il dormì, sopra la paglia per terra, e per il mangià solo tunninu[1]”

I tre pellegrini entrarono nella taverna e si sedettero intorno al tavolone. Il taverniere sputò in terra e chiamò forte la moglie. La donna arrivò, era una povera donna tutta scapigliata e spaurita. Lui andò e portò il tunninu e la moglie andò e portò il vino. Quando il mangiare e il bere furono in mezzo alla tavola, il vescovo ci stese sopra le mani e pregò. Pregò e pregò, ma così a lungo che i due monaci compagni suoi non ce la facevano più a nascondere sotto il pizzo della tonaca gli sbadigli. Finita la preghiera, il vescovo tracciò un grande segno di croce per aria; e che successe? Il tunninu e il vino si trasformarono in due bei bambini, un maschietto e una femminuccia.

Il vescovo allora si alzò, prese per mano le due creature e uscì dalla taverna, con i monaci appresso. Fece un po’ di cammino e si girò. Segnò un’altra croce nell’aria ed ecco che la taverna, il taverniere e la taverniera sprofondarono all’Inferno.

Il vescovo era San Nicola di Bari, e là, ancora oggi, al posto della taverna, c’è rimasta la terra che bolle sempre.[1] – Carne in salamoia.

[Bibliografia di riferimento]

[Sorrentino M./Caccese A., La Malvizza – La Transumanza, le Bolle, il Grano, edito in proprio, Bologna, 2005] -

Ruocchili e Cicatielli

Antonio Stiscia

[Edito 28/09/2004] I Ruocchili e cicatielli ( broccoli e cicatielli ) sono un piatto tipico di tutta l’ Irpinia, anche se in ogni paese se ne possono ritrovare versioni differenti, con sfumature riguardanti gli ingredienti o le modalità di preparazione, così come avviene a Montecalvo Irpino. E’ difficile stabilire l’ origine di questo piatto, in quanto si tratta di un piatto semplice e spontaneo, preparato con ingredienti di facile reperimento in un ambiente rurale così come in un ambiente paesano. Il consumo di Ruocchili e cicatielli è diffuso perlopiù a livello familiare, in quanto si tratta di un piatto fatto principalmente in casa. Esso è collegato in particolar modo alla stagione invernale. I Ruocchili e cicatielli si preparano nel modo di seguito esposto. Si mette un chilo di farina di grano duro a fontana sulla spianata, facendovi un buco al centro in cui vengono aggiunti acqua calda e sale. Poi si impasta per una decina di minuti fino ad ottenere un impasto compatto e morbido che si stende in bastoncini di circa tre millimetri di spessore; tali bastoncini si tagliano in altri bastoncini di circa tre centimetri di lunghezza, che vengono incavati con le dita dalle massaie. A parte si lava un chilo di broccoli e si fa lessare per tre minuti circa, aggiungendovi poi i cicatielli che devono bollire per circa dieci minuti. In un altro tegame si fanno rosolare nell’ olio cento grammi di pezzetti di pancetta con aglio e, a piacere, peperoncino piccante con cui si condiscono i cicatielli e broccoli. [Nativo]

[Edito 28/09/2004] I Ruocchili e cicatielli ( broccoli e cicatielli ) sono un piatto tipico di tutta l’ Irpinia, anche se in ogni paese se ne possono ritrovare versioni differenti, con sfumature riguardanti gli ingredienti o le modalità di preparazione, così come avviene a Montecalvo Irpino. E’ difficile stabilire l’ origine di questo piatto, in quanto si tratta di un piatto semplice e spontaneo, preparato con ingredienti di facile reperimento in un ambiente rurale così come in un ambiente paesano. Il consumo di Ruocchili e cicatielli è diffuso perlopiù a livello familiare, in quanto si tratta di un piatto fatto principalmente in casa. Esso è collegato in particolar modo alla stagione invernale. I Ruocchili e cicatielli si preparano nel modo di seguito esposto. Si mette un chilo di farina di grano duro a fontana sulla spianata, facendovi un buco al centro in cui vengono aggiunti acqua calda e sale. Poi si impasta per una decina di minuti fino ad ottenere un impasto compatto e morbido che si stende in bastoncini di circa tre millimetri di spessore; tali bastoncini si tagliano in altri bastoncini di circa tre centimetri di lunghezza, che vengono incavati con le dita dalle massaie. A parte si lava un chilo di broccoli e si fa lessare per tre minuti circa, aggiungendovi poi i cicatielli che devono bollire per circa dieci minuti. In un altro tegame si fanno rosolare nell’ olio cento grammi di pezzetti di pancetta con aglio e, a piacere, peperoncino piccante con cui si condiscono i cicatielli e broccoli. [Nativo] -

Le Pacchiane di Montecalvo

Riflessioni sul costume tradizionale delle donne montecalvesi

[Ed. 00/00/2005] “Songo arrivati puro li munticalvisi”. Bastava che il pullman dei pellegrini provenienti da Montecalvo facesse timido capolino sul piazzale contiguo al santuario di San Gerardo a Materdomini perché, dai vocianti e colorati capannelli degli astanti, si levasse – percepibile distintamente anche da chi non ne udisse il suono ma fosse in grado comunque di interpretare il movimento delle labbra – quel commento stentoreo e quasi divertito: “songo arrivati puro li munticalvisi”!

[Ed. 00/00/2005] “Songo arrivati puro li munticalvisi”. Bastava che il pullman dei pellegrini provenienti da Montecalvo facesse timido capolino sul piazzale contiguo al santuario di San Gerardo a Materdomini perché, dai vocianti e colorati capannelli degli astanti, si levasse – percepibile distintamente anche da chi non ne udisse il suono ma fosse in grado comunque di interpretare il movimento delle labbra – quel commento stentoreo e quasi divertito: “songo arrivati puro li munticalvisi”!

Per anni mi sono chiesto – nell’ affardellamento delle migliaia di interrogativi inutili ed assurdi con i quali ciascuno di noi affolla, quasi ingolfandoli, la mente ed i ricordi – da dove i solerti e determinati individuatori della genia montecalvese – in versione pellegrinaggio tardo-settembrino – riuscissero a ricavare le loro granitiche certezze circa la provenienza di quell’aggregazione eterogenea di rara umanità. E solo in tempi recenti io, che a San Gerardo ci andavo da bambino e che oggi mi avvicino (sia pure “trotterellando”, con spocchiosa presunzione di gioventù ben radicata nella mente e nel corpo) ai cinquant’anni, sono finalmente arrivato al punto di svelare l’arcano.

La soluzione a lungo ricercata è, in realtà, molto banale. Quando, negli anni addietro, il popolo di Montecalvo – e con “popolo” intendo l’interazione di tutte le componenti sociali, sessuali ed anagrafiche dell’antica comunità – valicava i confini del proprio territorio ed approdava alle mete predestinate, fossero esse vicine o lontane – Montevergine come Lourdes – , non poteva non essere immediatamente individuato, in ragione di un preciso particolare, assolutamente irrilevante nella cerchia delle mura domestiche ma visibile, visibilissimo – addirittura, scioccante – all’esterno di quelle mura.

Il riferimento è all’abbigliamento che ha reso peculiari ed uniche le donne di Montecalvo per tanti decenni e che ancora oggi – sia pure, tristemente, circoscritto ad un numero sempre più sparuto di “esemplari” – funge quasi da suggello cromatico alla tempra delle nonne nostrane che, per tutta una vita, non hanno indossato altro che quegli abiti.

Non descriverò nel dettaglio la fantasiosa armonia del vestito femminile montecalvese, inopportunamente definito, anche in paese, “lu costume”, quasi si trattasse di indumenti che si indossano per uno scopo od un’occasione particolare e non facessero invece parte del “mostrarsi” quotidiano di intere generazioni muliebri. Non lo descriverò perché già altri lo hanno fatto in modo egregio e, soprattutto, perché nessuna descrizione, per quanto accurata, potrebbe rendere adeguatamente l’idea di quello che può “raccontare” un ordito multicolore che non è come un comune vestito che “sta addosso” a chi lo usa, ma costituisce un tutt’uno con chi lo indossa, rende peculiare il contesto in cui si inserisce. Soprattutto, fa, di una donna come tante, un qualcosa di diverso e di peculiare: ne fa una “montecalvese”, altrimenti definita “pacchiana” – sia pure con intenti non diffamanti e proprio in ragione dell’antico abbigliamento –, nella sua splendida, altera, inconfondibile, coloratissima unicità. Le imprime, insomma, un sigillo di riconoscibilità che, nel tempo e nello spazio, ha finito per attribuire alle nostre donne il ruolo di “bandiera”, festosa e multicolore, di tutta una comunità.

Erano “pacchiane montecalvesi” le donne che si presentavano, nei primi decenni del secolo scorso, davanti agli arcigni controllori di Ellis Island, invocando il permesso di ingresso negli Stati Uniti per potersi ricongiungere ai loro cari, già sbarcati nello stesso porto qualche anno prima. Quanto scherno – stupido e ingeneroso scherno – avranno provocato quelle vesti variopinte, quei “maccaturi” svolazzanti, quelle “cammisole” con i pizzi ricamati?

“Pacchiane” erano anche le donne costrette dalla crudeltà della natura a scavare con le mani per recuperare i corpi dei loro parenti seppelliti sotto le macerie del terremoto del 1930.

Anche a salutare il principe Umberto, in visita a Montecalvo prima di diventare effimero sovrano di un effimero regno, accorsero le “pacchiane” , le quali, per l’occasione, avevano impreziosito il già ricco vestito con gli ori riservati alle occasioni solenni.

E sono state le “pacchiane” a condizionare l’alternanza degli schieramenti politici alla guida del comune di Montecalvo, interpretando nel corso degli anni l’appartenenza alla “Croce” (democrazia cristiana) od alla “Spiga” (partito comunista) con sanguigna determinazione.

Da ultimo, “pacchiane montecalvesi” sono state le nonne di tutti quelli della mia generazione, laddove le nostre madri hanno dismesso l’abbigliamento tradizionale degli avi, optando per i più comodi e funzionali vestiti “moderni”. Sicché le “pacchiane” di Montecalvo si avviano verso l’ineluttabile, dolorosa estinzione.

Pochi, pochissimi anni ancora e, per vedere quelle vesti variopinte, quei “maccaturi” svolazzanti e quelle “cammisole” con i pizzi ricamati saremo costretti a chiedere un appuntamento alle ragazzine del gruppo folk. Foto: Arturo De Cillis [Nativo]Arturo De Cillis

[Bibliografia di riferimento]

[De Cillis A., Le Pacchiane di Montecalvo. Riflessioni sul costume tradizionale delle donne montecalvesi, Il Brigante, n. 5, 2005] -

Fede, Speranza e …

Antonio Stiscia

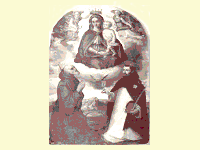

[Ed. 00/11/2006] Parlare di San Pompilio è sempre un rischio,con i Santi si scherza poco ed è giusto mantenere un rapporto di mera devozione. Degli oggetti sacri però,credo si possa parlare ancora,senza il timore di offenderne la”sacralità”,specie quando se ne discute sotto l’aspetto artistico e storico.

[Ed. 00/11/2006] Parlare di San Pompilio è sempre un rischio,con i Santi si scherza poco ed è giusto mantenere un rapporto di mera devozione. Degli oggetti sacri però,credo si possa parlare ancora,senza il timore di offenderne la”sacralità”,specie quando se ne discute sotto l’aspetto artistico e storico.Prendo spunto da Disputationes Pompilianae n°0 ,per fare una disputationcella sull’art. a firma del dott.Muollo avente per titolo”L’altare di Casa Pirrotti e il dipinto della Madonna con Bambino e Santi”. L’articolo rigorosamente scientifico,inizia un percorso di chiarimento e di verità,su tante fantasie e su tante congetture riguardo ad opere d’arte,spesso investite di significati e di ricorrenzialità che non hanno alcuna base scientifica e che rischiano di profanare la sacralità delle opere medesime.

Altare domestico di Casa Pirrotti dopo il restauro – sec. XVIII Ma andiamo per ordine: Bene ha fatto il dott.Muollo ad evidenziare che non vi è connotazione tra la Madonna dell’Abbondanza di cui parla il Padre Osvaldo Tosti e l’antico quadro di Nostra Signora dell’Abbondanza,trovato dal santo in soffitta (Quadro di piccole dimensioni,forse ancora conservato da qualche parte a Montecalvo…) e il quadro di cui si parla nel saggio scientifico. Ma da dove proviene il quadro, e se non è la Madonna dell’Abbondanza, cosa rappresenta? Il dato scientifico che il dott.Muollo ha tenuto a conferma della sua tesi si fonda sul periodo di dipintura della tavola,di chiara impronta cinquecentesca e quindi non coeva con la costruzione della Cappella dell’Abbondanza e conseguente culto, che va ad annoverarsi a far tempo dal 1621(data di fondazione) in poi.

-

“A PALLINE”

Mario Corcetto

Mi cimento nella descrizione di questo gioco con il duplice obiettivo di rinverdire i ricordi dei miei coetanei, sperando che siano definitivamente fugati i dubbi interpretativi sulle norme di gioco, e per far conoscere ai nostri figli come giocavamo e quanto eravamo versati nell’italica capacità normativa!

Mi cimento nella descrizione di questo gioco con il duplice obiettivo di rinverdire i ricordi dei miei coetanei, sperando che siano definitivamente fugati i dubbi interpretativi sulle norme di gioco, e per far conoscere ai nostri figli come giocavamo e quanto eravamo versati nell’italica capacità normativa!

Il gioco delle biglie era molto diffuso e praticato dai ragazzi Montecalvesi, soprattutto nel periodo scolastico. Esso era un importante occasione di aggregazione trasversale, che vedeva coinvolti ragazzi di ogni ceto sociale. Generalmente, i ragazzi del “popolo” erano quelli che esprimevano le vere eccellenze, probabilmente perché essendo un gioco che prevedeva un “investimento” iniziale per l’acquisto delle biglie, chi aveva minore disponibilità metteva sempre il massimo impegno nel gioco, pena la sospensione dell’”attività” per mancanza di capitale. Il principale terreno di gioco erano le aiuole della vecchia Piazzetta: sia per la vicinanza agli edifici scolastici (ogni minuto prima dell’entrata in classe e molti di quelli immediatamente dopo l’uscita da scuola, potevano essere impegnati nel gioco), sia per la comodità rappresentata dai cordoli delle aiuole che circoscrivevano egregiamente il terreno di gioco.

Erano diffuse vere e proprie società di fatto tra due o più ragazzi che ad inizio stagione decidevano di giocare “a la parte”, vale a dire si accordavano per evitare scontri diretti, dividere le vincite e fronteggiare con la cassa comune le perdite. Alla costituzione del sodalizio, i soci concordavano e versavano nella cassa comune un tot di biglie che costituivano la dotazione di partenza, da cui si attingeva per praticare il gioco. Allo scioglimento della società, se il bilancio era in attivo, ogni socio recuperava l’investimento iniziale e le eventuali plusvalenze venivano divise in parti uguali. Le alleanze, ovviamente, venivano cercate tra giocatori bravi, per la massimizzazione dei profitti. A meno che il giocatore meno capace non avesse una dimostrata disponibilità di “capitale”, nel qual caso un campione lo accettava come socio, configurando, questa volta, una vera e propria società in accomandita semplice!

Potevano partecipare al gioco 2 o più giocatori senza un limite precisato, tuttavia era preferibile che esso fosse contenuto, per praticità, nel numero di 4 o massimo 5.

Occorrevano una biglia per ogni giocatore, uno spazio su terra battuta, una buca di forma circolare – di circa 5 centimetri di diametro ed altrettanti di profondità – sul terreno di gioco, detta “càccia”.