Poesia

-

Marko Kravos in visita a Montecalvo Irpino

Redazione

[Edito 16/05/2019] Domenica 11 maggio 2019, a Pesco Sannita nel consueto Festival Ethnoi (culture, linguaggi e minoranze), giunto quest’anno alla dodicesima edizione, tra gli eventi proposti era previsto un incontro con la poesia di Josip Osti, poeta nazionale sloveno, e Marko Kravos, poeta italo-sloveno. Marko Kravos è il figlio di Josip (Giuseppe) Kravos (S. Croce di Audissina 5 agosto 1909 – Trieste 13 aprile 1972), il quale, durante il periodo dei noti campi fascisti, venne arrestato il 5 settembre 1940 a Cagliari, fu trasferito nelle carceri di Trieste e successivamente venne “condannato” all’internamento sull’isola di San Domino (Tremiti) dove rimane dal 27 marzo 1941 al 7 gennaio 1942, quando, in seguito a una richiesta di trasferimento per motivi di salute (deperimento psicofisico) viene inviato nella località di internamento di Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino. Ed è qui che, nel 1943 nasce Marko Kravos, importante poeta e scrittore. Approfittando dell’evento in programma a Pesco Sannita, Francesco Cardinale e Antonio Cardillo, Presidente e Vice Presidente dell’Associazione montecalvese Lomax & Carpitella, si sono adoperati affinché l’illustre concittadino nato a Montecalvo, ritornasse nel paese che gli aveva dato i natali, e dal quale mancava dall’età di tre anni, anche se nei primi anni novanta vi passò in maniera fugace ed anonima, senza, però, potersi soffermare a contemplare i luoghi cari della sua infanzia. Ad accompagnare a Montecalvo Marko Kravos e Josip Osti, altro grande della poesia contemporanea, vi erano Sergio Iagulli e Raffaella Marzano, della “Casa della poesia” di Baronissi ed editori dei due poeti. Dopo aver intrattenuto gli ospiti con un pranzo a base di piatti tipici locali presso un noto agriturismo del luogo, vi è stato l’incontro con il Sindaco di Montecalvo, Mirko Iorillo, al quale Kravos ha consegnato, in dono, un prezioso volume, con dedica autografa, della sua importante produzione poetica che sarà a disposizione della collettività montecalvese. Successivamente Kravos e i suoi compagni, sono stati guidati attraverso un percorso alla riscoperta dei luoghi in cui era nato e in cui aveva vissuto i primi anni dell’infanzia. La visita è stata mediata sapientemente dallo scrittore e giornalista Mario Aucelli, che in uno dei suoi volumi sulla storia di Montecalvo, aveva dedicato ampio spazio alle vicissitudini legate a Josip Kravos, papà di Marko. E’ doveroso ricordare che i primi contatti con la famiglia Kravos, e precisamente con la sorella di Marko, l’autrice Bogomila Kravos, furono avviati nei primi anni del duemila da Alfonso Caccese attraverso il sito Irpino.it e proseguirono in seguito con Mario Aucelli. L’associazione Lomax & Carpitella, da sempre sensibile alle vicende legate al paese di Montecalvo Irpino, ha permesso che avvenisse questo importante “ricongiungimento” e ha documentato l’importante visita con foto e video. [Nativo]

[Edito 16/05/2019] Domenica 11 maggio 2019, a Pesco Sannita nel consueto Festival Ethnoi (culture, linguaggi e minoranze), giunto quest’anno alla dodicesima edizione, tra gli eventi proposti era previsto un incontro con la poesia di Josip Osti, poeta nazionale sloveno, e Marko Kravos, poeta italo-sloveno. Marko Kravos è il figlio di Josip (Giuseppe) Kravos (S. Croce di Audissina 5 agosto 1909 – Trieste 13 aprile 1972), il quale, durante il periodo dei noti campi fascisti, venne arrestato il 5 settembre 1940 a Cagliari, fu trasferito nelle carceri di Trieste e successivamente venne “condannato” all’internamento sull’isola di San Domino (Tremiti) dove rimane dal 27 marzo 1941 al 7 gennaio 1942, quando, in seguito a una richiesta di trasferimento per motivi di salute (deperimento psicofisico) viene inviato nella località di internamento di Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino. Ed è qui che, nel 1943 nasce Marko Kravos, importante poeta e scrittore. Approfittando dell’evento in programma a Pesco Sannita, Francesco Cardinale e Antonio Cardillo, Presidente e Vice Presidente dell’Associazione montecalvese Lomax & Carpitella, si sono adoperati affinché l’illustre concittadino nato a Montecalvo, ritornasse nel paese che gli aveva dato i natali, e dal quale mancava dall’età di tre anni, anche se nei primi anni novanta vi passò in maniera fugace ed anonima, senza, però, potersi soffermare a contemplare i luoghi cari della sua infanzia. Ad accompagnare a Montecalvo Marko Kravos e Josip Osti, altro grande della poesia contemporanea, vi erano Sergio Iagulli e Raffaella Marzano, della “Casa della poesia” di Baronissi ed editori dei due poeti. Dopo aver intrattenuto gli ospiti con un pranzo a base di piatti tipici locali presso un noto agriturismo del luogo, vi è stato l’incontro con il Sindaco di Montecalvo, Mirko Iorillo, al quale Kravos ha consegnato, in dono, un prezioso volume, con dedica autografa, della sua importante produzione poetica che sarà a disposizione della collettività montecalvese. Successivamente Kravos e i suoi compagni, sono stati guidati attraverso un percorso alla riscoperta dei luoghi in cui era nato e in cui aveva vissuto i primi anni dell’infanzia. La visita è stata mediata sapientemente dallo scrittore e giornalista Mario Aucelli, che in uno dei suoi volumi sulla storia di Montecalvo, aveva dedicato ampio spazio alle vicissitudini legate a Josip Kravos, papà di Marko. E’ doveroso ricordare che i primi contatti con la famiglia Kravos, e precisamente con la sorella di Marko, l’autrice Bogomila Kravos, furono avviati nei primi anni del duemila da Alfonso Caccese attraverso il sito Irpino.it e proseguirono in seguito con Mario Aucelli. L’associazione Lomax & Carpitella, da sempre sensibile alle vicende legate al paese di Montecalvo Irpino, ha permesso che avvenisse questo importante “ricongiungimento” e ha documentato l’importante visita con foto e video. [Nativo]Marko Kravos in visita a Montecalvo Irpino

-

Dal confino in Irpinia al ritorno a Trieste nei versi di Marko Kravos

“Esce per Multimedia Edizioni “Cera matria” l’ultima raccolta del poeta di madrelingua slovena. Un uso poliedrico del linguaggio che impone una riflessione sulle origini e la contemporaneità”

[Edito 14/02/2023] Trieste – C’è un verso nell’ultima raccolta di Marko Kravos che recita esattamente così: “Di casa, io, dove sono? Il mio luogo natio dov’è?”. Così dall’introduzione di “Cera matria” (Multimedia Edizioni, pag. 128, euro 13) apprendiamo la storia di Kravos, ai più conosciuto come il poeta sloveno di Trieste. Ce la spiega Sinan Gudžević, prefattore del libro e sensibile conoscitore delle origini del nostro poeta. Kravos è nato in Irpinia, a Montecalvo, dove il regime fascista aveva confinato la sua famiglia: «Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato aveva condannato Josip Kravos, il padre di Marko, al campo di prigionia sull’isola di San Domino per internarlo poi, insieme alla famiglia, a Montecalvo Irpino» dove appunto il poeta nacque. Paese nativo in cui l’autore non è mai tornato, escluse due volte.

[Edito 14/02/2023] Trieste – C’è un verso nell’ultima raccolta di Marko Kravos che recita esattamente così: “Di casa, io, dove sono? Il mio luogo natio dov’è?”. Così dall’introduzione di “Cera matria” (Multimedia Edizioni, pag. 128, euro 13) apprendiamo la storia di Kravos, ai più conosciuto come il poeta sloveno di Trieste. Ce la spiega Sinan Gudžević, prefattore del libro e sensibile conoscitore delle origini del nostro poeta. Kravos è nato in Irpinia, a Montecalvo, dove il regime fascista aveva confinato la sua famiglia: «Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato aveva condannato Josip Kravos, il padre di Marko, al campo di prigionia sull’isola di San Domino per internarlo poi, insieme alla famiglia, a Montecalvo Irpino» dove appunto il poeta nacque. Paese nativo in cui l’autore non è mai tornato, escluse due volte.L’ultima occasione fu per un reading insieme al poeta Josip Osti, nel 2019. Il confino da Trieste della famiglia Kravos è solo la prima parte della storia. Il rimpatrio fu un viaggio per nulla facile. Non è stato un rientro immediato insomma. Prima si trattò di trascorrere un anno intero nella base degli alleati a Bari, cui fece seguito l’imbarco sulla nave per Spalato. Dopo di che la famiglia fu sistemata nella cittadina di Castelnuovo, dove rimase fino a maggio del 1945, quando una nave della Brigata d’oltremare li riporterà finalmente a Trieste. Ma non ritroveranno la loro casa, distrutta dalle bombe degli alleati. Forse da questa storia ci si può avvicinare, con una certa cautela alla poetica di Marko Kravos, sempre incline a mostrarci le diverse prospettive della vita, le inclinazioni che può assumere improvvisamente, i rovesciamenti inaspettati che l’esistenza ci riserva. C’è forse un’unica fonte di salvezza che è il “verbo” appunto, la parola, il linguaggio. In “Cera matria” (che è un gioco di parole intorno al sintagma pappa reale) Kravos scende in verticale proprio nelle profondità della lingua. Ma lo fa con la sua solita leggerezza, con le possibilità conoscitive che dà anche l’ironia. Kravos formula così una struttura in quattro sezioni, dove a ognuna è riservata una parte della giorno, dagli albori al crepuscolo. E dove c’è una novità stilistica, alle sestine in versi sciolti, si accostano dei “bozzetti”, ovvero dei prosimetri, a una poesia quindi segue un bozzetto, non necessariamente connessi. Ciò che caratterizza la voce del poeta è proprio l’uso poliedrico del linguaggio: non va solo a scavare l’origine di identità e parole, ma lo fa affidandosi a una dimensione materica, è questo è sempre stato nelle corde del poeta, molto più fisico che metafisico. Così le metafore ci restituiscono il corpo fatto di carne e sangue, ma anche sede paradossale di segni. Tre ci dice sono le fonti della lingua: testa, cuore e bocca, non a caso messi in relazione con tre poteri: giudiziario, legislativo, esecutivo. Ciò che è fisico e ciò che è segnico riescono a trovare la loro espressione in fiato, voce, suono, facendo però attenzione che nulla sarebbe possibile senza un’altra dimensione, quella del silenzio. Di più: anche la punteggiatura, le preposizioni, le coniugazioni possono assumere il significato di una verità che unisce o divide. Ma nonostante “Cera matria” ruoti intorno a uno spazio con tutta evidenza (anche) metalinguistico, Kravos non è mai astratto. Ci racconta il verbo, certo, ma ci racconta anche la storia, l’uomo e i diversi uomini che differentemente sfruttano le parole. Ci racconta il Coronavirus, non privo di ironia, la paura della fine, ma anche le possibilità conoscitive dell’umano, scevre da ogni trascendenza, più inclini alle infinite possibilità che rivelano le neuro scienze, tutto concorre al “vero”, i sensi e i nuclei mnemonici della mente: «quando questi artefici si danno al connubio, nasce l’immaginazione» e chissà, forse un domani «diranno che tutto viene generato nel sogno o nell’immaginazione». Tuttavia, ricorda il poeta, è necessario ricordare che viviamo nell’epoca «del non sapore, un’era digitale» dove quel “sapore” è così assonante con “sapere”. [Nativo]

Redazione

[Crediti│Testo: “Il Piccolo” di Trieste] -

IL VINO E IL GRANO

A questa poesia, il 18 maggio 2003, è stato assegnato il

1° PREMIO per la Sezione a tema libero in lingua italiana, al 4°Concorso di poesia

“INCONTRI VALLE DEI LAGHI 2003”, Padergnone (TN).Angelo Siciliano

IL VINO E IL GRANO

Rammento il colore del grano.

Ci fu concesso di familiarizzare

col biondo di rena sulle colline

i rosolacci i rari fiordalisi

le perle di sudore dei mietitori

le tante dicerie sulle ragazze

il fiasco di vino fresco di cantina

passato di mano in mano

ridendo da bocca a bocca

pieno e d’improvviso vuoto

di linfa di vite e di terra

a fare brio e dare forza

il falcetto di affilati denti

ad ingannare le janare*

nelle notti di plenilunio.

Torna la civiltà biologica

paesaggi curati nei dettagli

il bello involontario dell’eden

al pettine delle braccia

filari di viti coi grappoli doc

il turismo enogastronomico.

Erbicidi non hanno inaridito

la memoria ai nonni ma i loro

curiosi aneddoti s’imbattono

spesso in tappati orecchi.

Chissà, un tacito rifiuto forse

al ricircolo delle parole.La critica di Italo Bonassi

Molto bella, moderna e simpatica questa poesia di sapore bucolico, in un inno dedicato alla natura, che prorompe nei versi col colore del grano, con i rosolacci ( detti volgarmente papaveri ) che arrossano i campi, con gli azzurri fiordalisi, con la sapiente fatica dei mietitori allietata dal vino fresco di cantina. Ma, in questo contesto squisitamente agreste, in questa poetica immagine che ci ricorda Virgilio con le sue magnifiche Georgiche, s’innesta il dolceamaro progresso della civiltà biologica, con i suoi risvolti artificiali di paesaggi curati con sapiente ma anche innaturale ordine dall’uomo, con le mietifalciatrici, con i trattori, con i filari regolari quasi geometrici, coi vigneti dove l’erba è sacrificata al diserbante, col gaio. festante ma anche vociante e rumoroso turismo enogastronomico. E il pensiero del poeta corre ai tempi ormai lontani in cui i nonni zappavano con santa pazienza tra le vigne un’erba che subito dopo ritornava prepotente a ributtare.Tempi belli? Mah…Forse per noi, che non conosciamo la fatica dei campi, che vediamo l’immagine poetica dei papaveri e dei fiordalisi, che fanno invece disperare il contadino. E il poeta lo sa, ma continua a sognare una natura più natura, anche se si rende conto che l’uomo ha le sue esigenze, che non sempre coincidono con quelle del suo ambiente. [Nativo]

-

A Rosina

Antonio Stiscia

Scriver dei versi, ad un vero somaro

È stato il mio cruccio, più unico che raro

E quando ho saputo che era asinella

La rima si è sciolta più sinuosa e bella

Si chiama Rosina, ed è incoraggiante

Dalle lunghe orecchie e dal passo ondeggiante

È la regina indiscussa della Contrada Cesine

Custode gelosa di tante piccole stradine

Esempio di forza e di sopportazione

Di lavoro incessante e di dedizione

Graziosa e gentile la dolce asinella

Col suo andar lento, sotto l’umile sella

Compagna di fatiche e discreta confidente

Testimone di drammi e conduttrice prudente.

Il progresso ne ha segnato la messa in pensione

Sostituita dalle macchine e con un nuovo padrone

In un mondo che è tutto falso e taroccato

Dove l’ignorante è quasi sempre laureato

Ci piace pensare che se la cultura, è dell’uomo la buccia

Per conservarla bene, dobbiamo perseguire la ciuccia[Nativo]

-

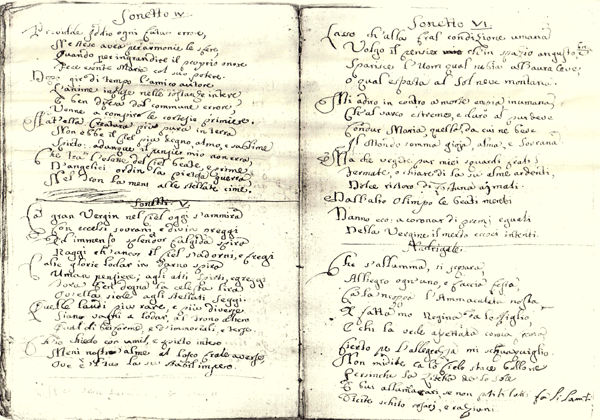

Commedie, Sonetti e Madrigali nella Montecalvo del ‘700

Antonio Stiscia

Chiassetto Caccese – Teatro

Portale con le maschere della C. e della Tragedia

(Asportato dopo il terremoto del 23/11/1980)

Archivio Fotografico Biblioteca Comunale[Ed 00/11/2007] Il 15 Agosto 1748 nella Collegiata di Santa Maria Assunta in Cielo, si tenne una Accademia, vale a dire una manifestazione artistico-letteraria in onore della Vergine, nel giorno della sua Assunzione, con la recita di poesie e canti e la rappresentazione di una commediola sacra, col solo unico fine di magnificare la grandezza di Dio e della sua soavissima Madre.

Il manoscritto che raccoglie i componimenti letterari, è straordinariamente importante, non solo per il contenuto delle opere, di ottimo livello e grande raffinatezza culturale,ma soprattutto per il suo utilizzo come libretto d’opera,visto che l’Accademia è stata rappresentata più volte, alla presenza della moltitudine dei fedeli e all’interno della stessa Collegiata,per il qual motivo ben si spiega l’utilizzo della lingua volgare e addirittura del dialetto montecalvese.

Il madrigale, (di cui alla riproduzione dattiloscritta) dedicato alla Vergine Immacolata, di chiara matrice popolare, mantiene la freschezza e la immediatezza tipica delle opere dialettali e occupa un suo non casuale posto nel manoscritto, come nella rappresentazione.

La particolarità del componimento sta tutta nelle parole,alcune perdute, e nella splendida semplicità di accattivanti versi,che sono propri della tradizione musicalpopolare montecalvese che ha sempre accompagnato,evolvendosi, le vicende umane, politiche,storiche e religiose del paese.

Un popolo di artisti e di poeti ?

Raffigurazione in pietra della Maschera da Commedia sec. XVIII Segnalava visivamente il percorso che conduceva a Teatro.

Corso Umberto-Piazzetta Salines-Chiassetto CacceseCi piace pensare di si,sebbene si debba parlare più di spirito libertario, affiancato da una visione critica e speculativa dell’esistenza,in un periodo storico il ‘700,dove la presenza di indubbie genialità nelle arti e nelle scienze,trova quasi naturale espressione nella spiritualità alta e profonda di San Pompilio Maria Pirrotti.

Montecalvo fin dal tardo 500 ha avuto un teatro dove si rappresentava la commedia dell’arte e questo la dice lunga sull’atteggiamento avanguardiale del paese.La presenza di poeti, filosofi, storici, artisti in genere, legati alla ricca borghesia e nobiltà locale e agli artisti di Napoli e Roma, porterà ad una singolare evoluzione del paese che diventerà, inconsapevolmente, una isola felix della cultura meridionale e che troverà nel 700 la massima esplosione di stile e di partecipazione, anche popolare.

A significare quanto fin qui detto basti ricordare l’esistenza in Montecalvo del Sacro Collegio d’Arcadia,un movimento letterario straordinario,che favorì la presenza di uomini di cultura, attratti più dalla vita campestre che non da quella cittadina.Questa mancata fuga di cervelli,segnò il proliferare di giuristi, teologi,storici e storiografi,poeti e pensatori, attori e musicisti,in una spasmodica e continua ricerca di risposte al vivere,sotto il comprensivo e tutelante mantello di un clero forte e saggio,chiaramente illuminato se non addirittura illuminista.

La tradizione teatrale è continuata per tutto l’800 e ne sono prova tangibile i drammi a carattere sacro sulla vita di San Francesco e Sant’Antonio,scritti e recitati da Montecalvesi,senza dimenticare il sacro fuoco del Risorgimento.

Il novecento vede la fioritura del teatro leggero e la nascita,nel ventennio,di compagnie teatrali studentesche,organizzate e dirette da personale docente(Maestro Mario La Vigna…) e su testi di autori locali( Signora Angela Pisani Cavalletti).

Dopo la II guerra mondiale si riprenderà a far teatro,con compagnie instabili di giovani,nel mentre andrà perduto l’interesse per le arti.

Da circa 30 anni viviamo di ricordi,annoiati spettatori di un teatrino politico avvilente,perfido avido e scioccante, dove l’ennesima replica si connota di pantomime incomprensibili,costretti,comunque, a pagare un biglietto salato,non avendo,ahimé,nemmeno più il teatro.

MADRIGALE

Recitata nella Collegiata di Santa Maria Assunta in Cielo Montecalvo 15 Agosto 1748

(Manoscritto in Archivio Palazzo Stiscia)Che s’allumma, si separa

Allegro ogn’uno, e faccia festa

Ca la ‘ncoppa l’Ammaculata nosta

E’ fatta mo Regina da lo figlio,

e chi la vede assettata conna crona

certo pe l’allegrezza mi scquacquiglio.

Non midite ca lo cielo stace bellone

Persinche la Zitella vede lo sole

E bui allummaccari, se non potiti tutti fa li lumi

Dicite schito rosari, a ragiuni.* Questo piccolo scritto è dedicato all’indimenticato amico Giuseppe Lo Casale, di cui oltre alla perizia storica, ci manca l’affabile sorriso e la irripetibile geniale regia di tante Commedie Teatrali.

[Nativo] -

L’ olmo di Piazza Carmine

Antica e non spaziosa

è la piazzetta,

ma le dà grazia

viva un olmo secolare….

Quell’olmo è pari a bussola;

guida i passi

di quanti, stanchi, tornano al paese,

al tramontar del sole.

Ed io ricordo il cinguettio

festoso degli uccelli

e le fresche auree

che lievi a sera

carezzano la terra dei miei avi.

Ricordo, ed il rimpianto

m’invade il cuore.

Caro, vecchio olmo

alto, maestoso,

mi par di sentire

il fruscio delle tue foglie,

che era canto

delicato e lieve…….[Bibliografia di riferimento]

[Placido A. De Furia Ricordi di un emigrato, Morton P.A. USA, 1949]

[Cavalletti G.B.M. – Stiscia A., Montecalvo – Album di Famiglia, Pro Loco Montecalvo, Calitri, 1981]Redazione

-

Lu Trappitu

Angelo Siciliano

[Nativo]

LU TRAPPITU

Lu Trappìtu s’affaccia

‘ncòpp’a lu Fuóssu Palùmmu

andó c’àbitunu ciàuli e cristariéddri.

Li ccàsura, agguattàti ‘ncòpp’a lu ttufu,

pare ca stannu ‘nd’à nu prisèbbiju.

Tiéninu grùttira lònghe

andó li cristiani ci tinévunu

ciucci, puórci, cucci e ccaddrìni.

Cèrtu rótte, si dice,

jévun’a ffinì sótt’a lu palàzzu ducale,

andó ci stéva lu duca Pignatèlli.

A la matìna, li campagnuóli

jinchévunu li ccésti,

caricàvunu li bèstiji

e ghjévun’a Magliànu

o a la Trigna a fatijàni.

Dòppu lu tirramóte di lu Sissantadùji,

‘sti ccase so’ ttut’abbandunàte:

c’àbitunu li cciàvéttuli.

Pàrlunu di li Sassi di Matera,

pi ttilivisióne o ‘ncòpp’a li giurnali.

‘Sti ppréte di lu Trappìtu

accóntunu puru lóru

tanta stòriji antiche:

nu’ vi pare di vidé

tanta vècchje cu’ la pannùccia

affacciàt’arrét’a li ppurtéddre?IL TRAPPETO

Il Trappeto affaccia

sul fosso Palummo

dove dimorano taccole e gheppi.

Le case, appollaiate sul tufo,

pare che siano in un presepio.

Hanno grotte lunghe

dove gli abitanti vi tenevano

asini, maiali, conigli e galline.

Di alcune grotte, si racconta

che arrivassero sotto il palazzo ducale,

dove abitava il duca Pignatelli.

Ogni mattina, i campagnoli

riempivano le ceste,

caricavano le bestie

e si recavano a Magliano

o alla Trigna a lavorare.

Dopo il terremoto del 1962,

queste case sono tutte abbandonate:

vi abitano le civette.

Parlano dei Sassi di Matera,

per televisione o sui giornali.

Queste pietre del Trappeto

raccontano anch’esse

tante storie antiche:

non vi sembra di vedere

tante vecchie col panno (in testa)

affacciate dietro le portelle?[Bibliografia di riferimento]

[Siciliano A. Lo zio d’America, Menna, Avellino, 1988] -

“Lu Communi” poesia di Angelo Siciliano

Angelo Siciliano

[Ed. 27/01/2005] Zell TN – L’edificio comunale montecalvese, col suo aspetto architettonico così diverso e inconsueto rispetto agli altri palazzi del paese, fu edificato dopo il terremoto del 1930, secondo lo stile littorio elaborato dall’architetto e urbanista del regime, Marcello Piacentini, che tanto contribuì allo sventramento di Roma. Strutture architettoniche dello stesso tipo, spesso più elaborate e con intenti celebrativi e monumentali, sono presenti in tutte le città italiane.

[Ed. 27/01/2005] Zell TN – L’edificio comunale montecalvese, col suo aspetto architettonico così diverso e inconsueto rispetto agli altri palazzi del paese, fu edificato dopo il terremoto del 1930, secondo lo stile littorio elaborato dall’architetto e urbanista del regime, Marcello Piacentini, che tanto contribuì allo sventramento di Roma. Strutture architettoniche dello stesso tipo, spesso più elaborate e con intenti celebrativi e monumentali, sono presenti in tutte le città italiane. Il terremoto distruttivo del 1930 causò, solo a Montecalvo Irpino, la morte di 83 persone. Poi vi sono stati altri due terremoti distruttivi: quello del 1962, che provocò indirettamente la morte di una signora, e quello del 1980, che non provocò vittime a Montecalvo, ma ne causò quasi tremila nel resto dell’Irpinia e in Lucania.

Il terremoto distruttivo del 1930 causò, solo a Montecalvo Irpino, la morte di 83 persone. Poi vi sono stati altri due terremoti distruttivi: quello del 1962, che provocò indirettamente la morte di una signora, e quello del 1980, che non provocò vittime a Montecalvo, ma ne causò quasi tremila nel resto dell’Irpinia e in Lucania.

Delle due foto del Comune di Montecalvo, una l’ho scattata nel 2004, l’altra, a cui ho dato i colori, è del 7 aprile 1946 e appartiene all’archivio di Agnese Cristino, vedova di Oreste e nuora di Pietro Cristino, primo sindaco democratico di Montecalvo Irpino, eletto proprio nell’aprile del 1946. [Nativo]LU CUMMUNI

Lu cummùni, nu palazzu fatt’a shcàtuli:

la pìccula ‘ncòppa, cu lu llòrgiu,

la ròssa sótta, cu lu barcóne andó s’affacciava

chi cummànnava e ss’éva fa vidé.

Fu lu rijàlu fascista pi li tanta

muórti di lu tirramóte di lu Trènta,

ca facètt ‘nchjanià palazz’e chjiésiji.

Pócu luntànu, dòppu lu tirramóte

di lu Sissantadùji, sfrattànnu la cantina

di nu palàzzu, truvàrnu li shcatulètt fràcidi

ca lu padrone s’er’ammucciàt’a lu tirramóte

di lu Trènta, ‘mméce di li spinzià a la gente.

Ma puru dòppu lu Sissantadùji

e dòpp’ancóra, ci fu chi si n’apprufittàvu

cu lu magna magna: si cagnàva partìtu,

si facéva carna di puórcu,

paréva ca ‘n s’abbuttàvunu maji.

‘Nd’à stu municìbbiju, da quannu

ci trasètt lu pudistà, dint’a lu suttànu,

c’abbijàrn’ammintunà carti e ccu lu tiémpu

s’ave chjinu com’a n’uóvu.

Si unu cerca cóccósa ddrà ddintu,

jà com’ascià n’ agu ‘nd’à nu pagliàru,

ci pó’ ttruvà puru nu nidu di sórici.

Dòppu la uèrra, sótt’a lu cummùni ci stéva

la Càmmira de’ llavóro e ‘mmiézz’a la chjazza,

a la stagióna, s’accugliévunu li mititùri ‘la séra

ca li massàri si li mminévun’a ccapà.

D’ati tiémpi, si mittévunu l’uómmini‘ncòppa

a li fiérri: accuntàvun’a ffil’a ffilu quéddru

ca l’era capitàtu a li ddóji uèrri mundiàli.

Passàvunu cu li ciucci cu la sàlima li cristijàni,

uagliùni ch’alluccàvunu, fèmmini cu lu varrìlu

o na césta ‘n capu, sèrivi cu li bórzi chjéne,

cócche ssignóre cu la códa crécca.

Po’ cócchidùnu si shcaffàvu ‘nd’à li cchjòcchi

ca ‘stu paese era viécchju e ssi di n’ómu

viécchju si ni scòrdunu, li ccàsura vècchji

s’abbandónunu. Accussì lu paese s’ave dillatàtu

da quà e da ddrà pi ddint’à li tterr’attuórnu.

Si tatóne lu vidéss mo’ da luntànu, dicéss

sicuramènt ca pare Nàbbuli pìcculu.

Ma li genti so’ ccuntènt di ‘sti ccasi nóvi

a lu mmarànu, ‘nfacci’a bbòrija?

Da quannu puru lu Trappìtu ave muórtu

pi ‘nnant’a ‘stu municìbbiju, a la sera,

ci passa sulu cócche ccanu spèrzu.IL MUNICIPIO

Il municipio, un palazzo fatto a scatole:

la piccola sopra, con l’orologio civico,

la grande sotto, col balcone da cui s’affacciava

chi comandava e doveva farsi vedere.

Fu un regalo fascista per i tanti

morti del terremoto del 1930,

che fece abbattere palazzi e chiese.

Poco distante, dopo il terremoto

del 1962, svuotando la cantina

di un palazzo, si rinvennero barattoli corrosi

che il proprietario aveva imboscato al terremoto

del 1930, invece di distribuirli alla gente.

Ma anche dopo il 1962

e dopo ancora, vi fu chi si approfittò

con accaparramenti: si cambiava partito,

c’era chi se la sapeva godere,

mai mostrando d’essere soddisfatto.

In questo municipio, da quando

vi entrò il podestà, nel seminterrato,

iniziarono ad accumulare documenti

e col tempo s’è riempito come un uovo.

Se uno va per qualcosa lì dentro,

è come cercare un ago nel pagliaio,

vi potrebbe trovare anche un nido di topi.

Dopo la seconda guerra, sotto il comune vi era

la Camera del lavoro e nella piazza,

d’estate, vi si radunavano i mietitori di sera

per essere ingaggiati dai massari.

In altre stagioni, i reduci si sedevano

sulle sbarre di ferro: raccontavano con ordine

le loro disavventure nelle due guerre mondiali.

Passavano con gli asini con la soma gli uomini,

ragazzi che schiamazzavano, donne col barile

o una cesta sul capo, serve con la borsa piena

della spesa, qualche borghese altezzoso.

Poi qualcuno si incaponì

che questo paese era vecchio e se un uomo

vecchio va dimenticato, le case vecchie

si abbandonano. Così il paese s’è dilatato

di qui e di là nei terreni coltivi tutt’intorno.

Se il nonno lo osservasse ora da lontano,

direbbe sicuramente che è una piccola Napoli.

Ma la gente è contenta di queste case nuove

senza sole, esposte sempre a bora?

Da quando anche il Trappeto è morto

davanti a questo municipio, di sera,

vi passa solitario qualche cane randagio. -

Nell’antologia “Fermenti” c’è A. Siciliano

[30/09/2004] Il volume 7 di FERMENTI, l’antologia di poeti italiani contemporanei edita dal Libro Italiano World- Ragusa-2004-e12, accoglie quindici liriche di Angelo Siciliano, distinte tutte da una dolente visione della vita e da una tormentata coscienza dell’uomo scorto nel turbinoso fluire della storia.Il poeta coglie nei suoi versi, al di là del cangiante alternarsi dei fenomeni in cui si proietta e sovente si smarrisce la nostra vita, la trama segreta ed essenziale che interessa l’eterno e il caduco, il divino e l’umano, l’ideale e il reale in un dramma che sempre si rinnova e ripropone, nuovo ed antico al tempo stesso, aperto ad accogliere le sempre rinascenti illusioni umane di eternità ed onnipotenza.Tutto è luce, allora, ai nostri occhi che, però non l’intendono più perché, ignari dell’ombra, non hanno più la consapevolezza e la coscienza del limite; vale a dire che tutto ci è chiaramente comprensibile eppure tutto ci resta arcano ed ignoto.Il divino si fa storia ( vedi le liriche ARCHEOLOGIA DIVINA- PADRE E MADRE ) e la storia volge alla SCRISTIANITA’ e al MERCATO DELLE PULCI, altre due liriche, mentre nell’ARCHEOLOGIA DEI RIFIUTI e in GROVIGLIO ANTICO si ripropongono echi lontani di vita che spengono in orizzonti senza più cielo.

[30/09/2004] Il volume 7 di FERMENTI, l’antologia di poeti italiani contemporanei edita dal Libro Italiano World- Ragusa-2004-e12, accoglie quindici liriche di Angelo Siciliano, distinte tutte da una dolente visione della vita e da una tormentata coscienza dell’uomo scorto nel turbinoso fluire della storia.Il poeta coglie nei suoi versi, al di là del cangiante alternarsi dei fenomeni in cui si proietta e sovente si smarrisce la nostra vita, la trama segreta ed essenziale che interessa l’eterno e il caduco, il divino e l’umano, l’ideale e il reale in un dramma che sempre si rinnova e ripropone, nuovo ed antico al tempo stesso, aperto ad accogliere le sempre rinascenti illusioni umane di eternità ed onnipotenza.Tutto è luce, allora, ai nostri occhi che, però non l’intendono più perché, ignari dell’ombra, non hanno più la consapevolezza e la coscienza del limite; vale a dire che tutto ci è chiaramente comprensibile eppure tutto ci resta arcano ed ignoto.Il divino si fa storia ( vedi le liriche ARCHEOLOGIA DIVINA- PADRE E MADRE ) e la storia volge alla SCRISTIANITA’ e al MERCATO DELLE PULCI, altre due liriche, mentre nell’ARCHEOLOGIA DEI RIFIUTI e in GROVIGLIO ANTICO si ripropongono echi lontani di vita che spengono in orizzonti senza più cielo.

Il mito remoto ( vedi la lirica DOPO IL RATTO D’EUROPA), colmo di sangue e di pena, è alla radice di un secolo “lungo più di un incubo infinito” ( si veda la lirica XX° SECOLO) e LA GUERRA è generatrice di morti senza una vera ragione (“Per chi?….Per cosa?), mentre nella lirica COZZARE DI STELLE, in un universo sconosciuto forse proprio perché esplorato e scoperto, un PIONEER 10 va “ad incontrare non si sa” chi, e l’uomo tragicamente si illude di aver conseguito l’eternità con la clonazione. Una riflessione esistenziale unitaria e, come si vede, accorata e disincantata, si fa per questa via canto di dolente umanità, e le immagini richiamate non lusingano o brillano ma dicono e suggeriscono verità a lungo ignorate.

Queste poesie, invero, sono colme di un pensiero che non solo discetta razionalmente ma medita e soffre, riflette e comprende, intende ed ama.

Il canto che nasce è sintesi di vita ed in questa sintesi è il suo messaggio lirico più vero e più significativo per l’uomo di oggi dimidiato tra un amaro scoramento di essere ed un inconfessato sogno di amore e di bontà sotto cieli infiniti. [Nativo]Giuseppe d’Errico

-

Le poesie di Angelo Siciliano. Al risveglio

Spectrum audio visualization for WordpressAL RISVEGLIO*

S’è fatta notte fonda

al paese

dove a ogni casa

il frigo sta alla cantina

la tivù al focolare

non c’è fuoco di quercia

che sfavilli né cunti.

Da tempo una cultura

maligna

s’è troppo radicata

come una donna presa

con forza tante volte

ci si è assuefatti alle violenze.

Al risveglio del cuore

spera un vegliardo tra gli ulivi

con le nacchere tra le dita:

chissà che non torni

ai giovani

la voglia a favellare.*Alla memoria di Rocco Scotellaro e

Manlio Rossi Doria.