-

IL TRATTURO DELLA TRANSUMANZA PESCASSEROLI – CANDELA

Mario Sorrentino

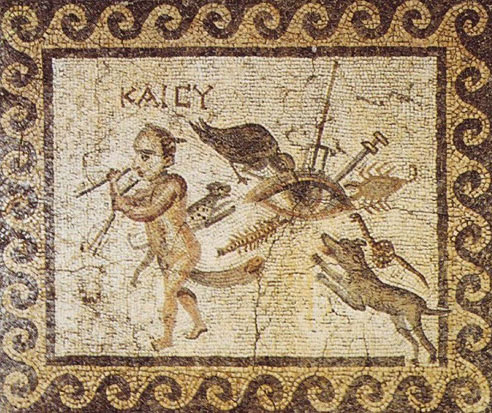

[Edito 00/00/0000] Il tratturo ai tempi del Sannio antico, oltre che una reale via d’erba che potevano percorrere gli animali, valeva come simbolo dell’unione prima di tutto sacrale e poi culturale e politica delle diverse tribù dello stesso ceppo etnico che si erano andate diversificando nel tempo e nello spazio nelle due culture materiali dei pastori e degli agricoltori.

[Edito 00/00/0000] Il tratturo ai tempi del Sannio antico, oltre che una reale via d’erba che potevano percorrere gli animali, valeva come simbolo dell’unione prima di tutto sacrale e poi culturale e politica delle diverse tribù dello stesso ceppo etnico che si erano andate diversificando nel tempo e nello spazio nelle due culture materiali dei pastori e degli agricoltori.

Era la loro un’economia complementare che permetteva la reciproca sopravvivenza di allevatori e coltivatori in un territorio in prevalenza montuoso, aspro e molto freddo d’inverno, e con scarsi pianori coltivabili non molto fertili. Fondamento essenziale di quest’economia primitiva era perciò l’allevamento che avveniva con lo spostamento alternato in primavera e in autunno di milioni di capi di bestiame (pecore e capre, in prevalenza, ma anche buoi, maiali e cavalli) dai monti alle pianure, e viceversa, attraverso il vasto territorio compreso tra l’attuale Abruzzo e il Tavoliere pugliese.

I tratturi erano vie d’erba su terreni non fangosi aperti molto probabilmente dagli stessi animali che a branchi si spostavano alla ricerca dei pascoli, quando l’uomo del Neolitico si limitava a seguirli per cacciarli. Poi, con il susseguirsi delle varie civiltà (quella appenninica, i Sanniti, i Romani, ecc.) nel territorio attraversato dai maggiori tracciati, la transumanza fu organizzata e sfruttata economicamente, come è avvenuto sino a circa metà del secolo appena trascorso. “Sergenti” al comando dei pastori erano quei grandi e lanosi cani bianchi, selezionati anticamente e utilizzati ancora oggi per guidare le greggi: i cani di razza abruzzese.

Lungo il tratturo sorgevano le stazioni di sosta per il riposo di animali e uomini e per lo scambio di prodotti con gli agricoltori (lana, pelli, carne, formaggi, cuccioli contro cereali, olio e vino, e, su un piano solo per noi più elevato: lo scambio matrimoniale). Si svolgevano in quella occasione anche le varie ritualità ordinarie di tipo religioso (v. scheda su “Le Bolle della Malvizza”), politico e civile che cementavano la federazione delle diverse tribù sannite in tempo di pace. In guerra scattavano altri appuntamenti e riti propiziatori. Le stazioni di sosta erano quasi sempre comprese all’interno degli “oppida”. Piccoli centri urbani caratterizzati da un reticolo di vicoli contorti e stretti per poter controllare il deflusso delle greggi, dalla presenza di sorgenti abbondanti d’acqua, e difese da cinte di mura dette “ciclopiche” (mura di grosse pietre poste in opera a secco), le quali, dove possibile, venivano addossate a rocce, se non erano sostituite magari a tratti da queste quando erano inaccessibili naturalmente a nemici o a gruppi di predatori.

Gli “oppida” (sempre visibili tra loro almeno due a due) scandivano il tratturo in giornate di marcia in base alle esigenze del multiforme mondo di animali e uomini che si spostava due volte all’anno su e giù lungo il percorso, secondo il noto alternarsi “primavera – autunno” e “monte – piano”. -

Libri. Ha visto la luce l’ultimo lavoro di Mario Aucelli: “La memoria restituita”

Antonio Cardillo

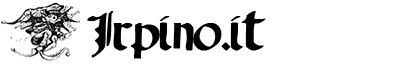

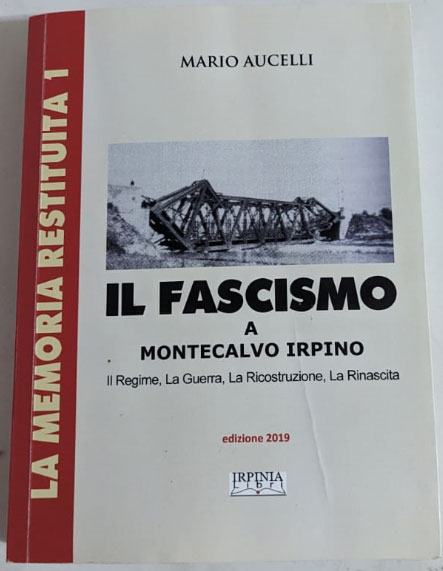

Immagine tratta dal volume: Visita di Umberto di Savoia [Ed. 12/06/2011] Montecalvo Irpino AV – Il giornalista Mario Aucelli, da pensionato (dopo oltre cinquant’anni di professione presso importanti testate), ha raccolto in sei volumi (che potrebbero diventare sette) il materiale dell’ emeroteca personale (e in parte anche di quelle pubbliche). Su suggerimento dell’Accademico dei Lincei, Professore Emerito Domenico Demarco, lo ha organizzato facendo rivivere la memoria di fatti paesani che ormai più nessuno conosce.

La ricerca che ha per titolo “LA MEMORIA RESTITUITA” che, così com’è articolata, potrebbe paragonarsi alla “Enciclopedia di Istanbul” dello scrittore turco Resat Ekrem Koku che, tra la fine del 1800 e buona parte del 1900, usava annotare ogni giorno ciò che accadeva nella sua città e che, poi, pubblicava a dispense.

La ricerca nostrana parte dall’inizio del 1900 (con qualche sforamento di collegamento). Dell’antico paesano già altri, diffusamente, hanno parlato e scritto. Mario Aucelli non ha voluto invadere il campo altrui e si è limitato a trattare di un’epoca di cui nessuno (o quasi) aveva mai parlato. Nulla è stato inventato. Tutto è documentato nel testo e nelle foto che sono veramente tante. Ha trovato vari collaboratori disinteressati. A tutti nei volumi e nelle foto viene data l’attribuzione della paternità.Questo il piano della pubblicazione:

1 – Dal Fascismo ai Commissari civici: il Ventennio a Montecalvo Irpino (già pubblicato).

2 – I Sindaci di Montecalvo Irpino dalla Liberazione ai giorni nostri: 1946/2009 con, in coda, la “ricostruzione del Collegio Elettorale Provinciale n. 18 con le schede e foto di tutti i consiglieri ed assessori eletti dall’istituzione (1952) al 2009 (Collegio soppresso con la legge n. 42 del 26 marzo 2010; Montecalvo è stato “aggregato” al Collegio di Ariano 1).

3 – EFFEMERIDI: alla scoperta del territorio ed altre piacevolezze per mantenere vivo il ricordo di Montecalvo.

4 – Montecalvo una volta: la Storia (recente), la cronaca, i documenti.

5 –SENZA INDICE: il folclore… ed anche un po’ di Storia vera (sempre in relazione al titolo). (*)

6 – L’origine del Mondo: tira chjiù nu péle di ciònna ca ciéntu paricchji di vuòvi (aneddoti osè).

-

LIBRI. DAL FASCISMO AI COMMISSARI CIVICI A MONTECALVO IRPINO

Angelo Siciliano

Immagine tratta dal volume:Un gruppo di confinati [Ed. 08/09/2011] Montecalvo Irpino AV – Dal fascismo ai commissari civici: Il “Ventennio” a Montecalvo Irpino. Un libro di Mario Aucelli. Indro Montanelli ammoniva: “Un Paese che non conosce il proprio ieri è senza futuro”. Mario Aucelli ha voluto caparbiamente recuperare “l’ieri e l’altro ieri” del nostro paese, Montecalvo Irpino. Chissà, forse per prospettare ai propri concittadini, in quest’epoca globalizzata, deprimente e deleteria per le piccole realtà, una qualche traccia, un qualche sentiero, che dal passato prosegua verso l’avvenire.

Così, dopo la quarantennale collaborazione con diverse testate giornalistiche e, soprattutto, come cronista del quotidiano Il Mattino di Napoli, e, per altrettanti anni, docente nelle scuole elementari, una volta in pensione, s’è messo a fare un lavoro sistematico per ricostruire la cronistoria del XX secolo di Montecalvo sino ai nostri giorni.

Non è un lavoro su annotazioni diaristiche ma è l’approdo di un’affannosa ricerca dei documenti, conservati negli archivi pubblici e privati, al fine di ricostruire la storia civile paesana contemporanea, senza trascurare le comparazioni con quella nazionale. Trattasi di centinaia di documenti, consultati e acquisiti colla digitalizzazione, in ossequio al gusto attuale dell’immagine, per scrivere dei fatti accaduti e tramandarne la memoria. Un’iconografia sconosciuta ai più, e ai giovani soprattutto, per “storie” che la parola scritta, da sola, non renderebbe compiutamente.

-

IL FASCISMO A MONTECALVO IRPINO

LA MEMORIA RESTITUITA – ABSTRACT

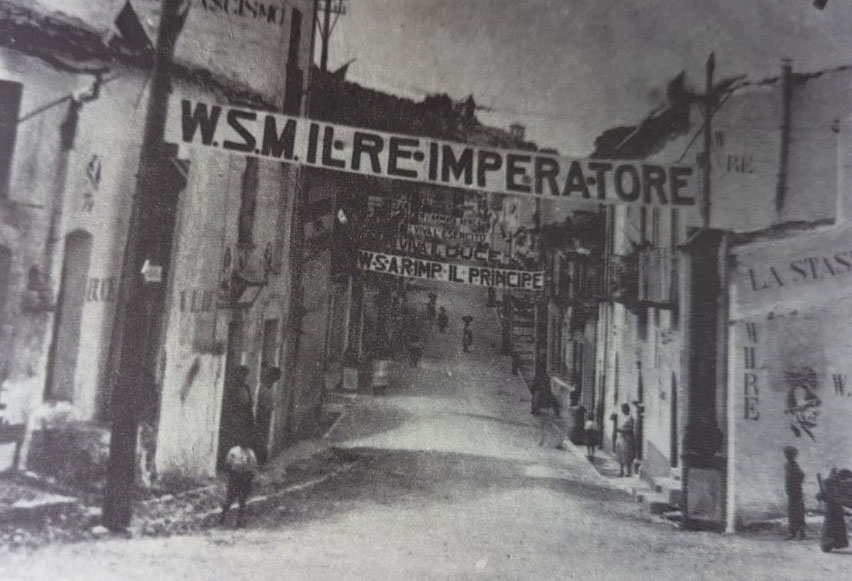

A distanza di otto anni dalla prima edizione de “Il Fascismo a Montecalvo Irpino“, prima di completare la stampa dell’intera collana de “la Memoria restituita” (di cui, a tutt’oggi, sono stati pubblicati due degli 11 volumi programmati), l’autore ha ritenuto fosse opportuno farlo ristampare in un’edizione più curata e riorganizzata. Pertanto questa è un’opera molto differente dalla precedente. È stata rivista paragrafo per paragrafo e le è stato dato un nuovo ordine cronologico. È stata corredata di nuovi documenti, nuove foto, altri titoli di giornali e altre testimonianze raccolti in tanti anni di lavoro e ricerca. Finalmente, quindi, vede la luce la versione definitiva, guadagnandone in autorevolezza del contenuto e in una maggiore chiarezza della veste grafica. L’opera che già alla prima uscita era stata accolta con entusiasmo dai tanti montecalvesi presenti nella sala del Cinema Pappano il 19 novembre 2011 per la cerimonia di presentazione, nella ristampa ha acquistato ancora maggiore valore, tanto da diventare, per chiunque voglia conoscere più da vicino Montecalvo e i Montecalvesi, di ieri e di oggi, un testo di particolare importanza. Nulla è stato lasciato al caso o al sentito dire. Tutto è descritto con dovizia di particolari e documentato con precisione. D’altra parte l’autore precisa: “Ho vissuto buona parte degli avvenimenti narrati. Posso dire, a ragione: IO C’ERO”. Persino i numerosi riferimenti e gli excursus sulla cronaca provinciale, nazionale e internazionale diventano preziosi per aiutare il lettore a conoscere il passato e ad interpretare il presente.

A distanza di otto anni dalla prima edizione de “Il Fascismo a Montecalvo Irpino“, prima di completare la stampa dell’intera collana de “la Memoria restituita” (di cui, a tutt’oggi, sono stati pubblicati due degli 11 volumi programmati), l’autore ha ritenuto fosse opportuno farlo ristampare in un’edizione più curata e riorganizzata. Pertanto questa è un’opera molto differente dalla precedente. È stata rivista paragrafo per paragrafo e le è stato dato un nuovo ordine cronologico. È stata corredata di nuovi documenti, nuove foto, altri titoli di giornali e altre testimonianze raccolti in tanti anni di lavoro e ricerca. Finalmente, quindi, vede la luce la versione definitiva, guadagnandone in autorevolezza del contenuto e in una maggiore chiarezza della veste grafica. L’opera che già alla prima uscita era stata accolta con entusiasmo dai tanti montecalvesi presenti nella sala del Cinema Pappano il 19 novembre 2011 per la cerimonia di presentazione, nella ristampa ha acquistato ancora maggiore valore, tanto da diventare, per chiunque voglia conoscere più da vicino Montecalvo e i Montecalvesi, di ieri e di oggi, un testo di particolare importanza. Nulla è stato lasciato al caso o al sentito dire. Tutto è descritto con dovizia di particolari e documentato con precisione. D’altra parte l’autore precisa: “Ho vissuto buona parte degli avvenimenti narrati. Posso dire, a ragione: IO C’ERO”. Persino i numerosi riferimenti e gli excursus sulla cronaca provinciale, nazionale e internazionale diventano preziosi per aiutare il lettore a conoscere il passato e ad interpretare il presente.Redazione

[Bibliografia]

[M.Aucelli, Il fascismo a Montecalvo Irpino, Irpinia Libri, Monteforte Irpino AV, 2019] -

DAL FASCISMO AI COMMISSARI CIVICI

LA MEMORIA RESTITUITA

È il primo volume della serie “La memoria Restituita”, la cronistoria dal 1920 ad oggi di un paese interno della provincia di Avellino. Proprio per questo “isolamento” il paese fu scelto per l’internamento di tanti oppositori sloveni. In questo volume sono state inserite schede dettagliate di quelle sfortunate persone ricostruite grazie alla collaborazione della figlia di un internato: Bogomila Kravos di Trieste. Non solo. Si riscoprirà il modo di vivere dei residenti durante il fascismo e nel dopoguerra. Il progresso sopravvenuto. I personaggi che emersero col regime mussoliniano. Si verrà a conoscenza di un professionista eccelso, il montecalvese On. Gustavo Console che fu ucciso dagli squadristi a Firenze, per le sue idee contrarie. Si verrà a conoscenza della nascita dei partiti politici e delle lotte proletarie. È inserito anche l’eroico gesto di un maresciallo dei Carabinieri, Gaetano Nastri che, per salvare dalla fucilazione da parte di un sottufficiale tedesco nel periodo dello sbandamento post armistizio, facendo scudo con il proprio corpo, ammazzò il teutonico salvando tante vite umane.

È il primo volume della serie “La memoria Restituita”, la cronistoria dal 1920 ad oggi di un paese interno della provincia di Avellino. Proprio per questo “isolamento” il paese fu scelto per l’internamento di tanti oppositori sloveni. In questo volume sono state inserite schede dettagliate di quelle sfortunate persone ricostruite grazie alla collaborazione della figlia di un internato: Bogomila Kravos di Trieste. Non solo. Si riscoprirà il modo di vivere dei residenti durante il fascismo e nel dopoguerra. Il progresso sopravvenuto. I personaggi che emersero col regime mussoliniano. Si verrà a conoscenza di un professionista eccelso, il montecalvese On. Gustavo Console che fu ucciso dagli squadristi a Firenze, per le sue idee contrarie. Si verrà a conoscenza della nascita dei partiti politici e delle lotte proletarie. È inserito anche l’eroico gesto di un maresciallo dei Carabinieri, Gaetano Nastri che, per salvare dalla fucilazione da parte di un sottufficiale tedesco nel periodo dello sbandamento post armistizio, facendo scudo con il proprio corpo, ammazzò il teutonico salvando tante vite umane.

[Crediti│Il testo è tratto dall'Abstract del volume]Redazione

[Bibliografia]

[M.Aucelli, Dal fascismo ai commissari civici, Irpinia Libri, Monteforte Irpino AV, 2011] -

Il Costume tradizionale “La Pacchiana”

Il tipico costume femminile montecalvese prende il nome di “Pacchiana”. La sua unicità è rappresentata dal fatto che esso è sopravvissuto all’assalto dei tempi senza diventare il “relitto” di una società scomparsa, ma ancora quotidianamente indossato dalle donne del luogo. Originariamente esistevano due versioni dell’abito: quella giornaliera (piuttosto semplice) e quella delle grandi occasioni. La seconda, in particolare, si presentava molto particolareggiata, con lunghe mutande ornate da un merletto lavorato a “puntina” e calzettoni di una calda lana nera. Sulla camicia di mussola bianca, abbellita da iniziali rosse a “punto a croce” e da un fine merletto giallo, troviamo un gilet, dai vari colori, ed un corpetto nero che serve a reggere le maniche . Un “mantesino” (= grembiule, dal latino “ante-sinum”), ricamato con fili dorati, arricchisce la gonna di velluto o di raso plissettata, lunga fino al ginocchio, ma che nel corso del nostro secolo si è sempre più accorciata. Le scarpe, adornate con le “capisciole” (piccoli nastri), potevano essere di varie tinte. Il costume si componeva anche di un copricapo, che variava a seconda dei giorni: in quelli festivi si usava “la pannuccia” (molto larga e con una frangia che finiva col coprire tutta la schiena), mentre quotidianamente venivano utilizzati il “maccaturo” o la “tovaglia”, ricamata “a spugna”. L’oro costituiva un elemento fondamentale del costume. Era, infatti, stabilito che l’abito non poteva essere indossato qualora non fosse abbellito dalle preziose “tre file di oro a cocole”, dal “pungolo” e dalle “sciacquaglie” (orecchini pendenti). Le prime erano collane a triplo giro lunghe fino al seno, formate da piccole sfere a forma di “cocole” (vocabolo tipicamente dialettale con il quale si designano i frutti delle querce). Lo “spungolo”, invece, era una sorta di spillo che serviva a mantenere legati i capelli al copricapo e, eccezionalmente, poteva essere anche d’argento. La “pacchiana” poteva essere sia da lutto che da nozze. Quella da lutto era caratterizzata da un corpetto e da un copricapo di colore nero, mentre l’altra si contraddistingueva per la presenza della “scolla” (un lungo mantello in seta, bianco o celeste, che si estendeva sulla schiena), dei fiori d’arancio tra i capelli arricciati con la “castagnola” e per l’assenza del copricapo.

Il tipico costume femminile montecalvese prende il nome di “Pacchiana”. La sua unicità è rappresentata dal fatto che esso è sopravvissuto all’assalto dei tempi senza diventare il “relitto” di una società scomparsa, ma ancora quotidianamente indossato dalle donne del luogo. Originariamente esistevano due versioni dell’abito: quella giornaliera (piuttosto semplice) e quella delle grandi occasioni. La seconda, in particolare, si presentava molto particolareggiata, con lunghe mutande ornate da un merletto lavorato a “puntina” e calzettoni di una calda lana nera. Sulla camicia di mussola bianca, abbellita da iniziali rosse a “punto a croce” e da un fine merletto giallo, troviamo un gilet, dai vari colori, ed un corpetto nero che serve a reggere le maniche . Un “mantesino” (= grembiule, dal latino “ante-sinum”), ricamato con fili dorati, arricchisce la gonna di velluto o di raso plissettata, lunga fino al ginocchio, ma che nel corso del nostro secolo si è sempre più accorciata. Le scarpe, adornate con le “capisciole” (piccoli nastri), potevano essere di varie tinte. Il costume si componeva anche di un copricapo, che variava a seconda dei giorni: in quelli festivi si usava “la pannuccia” (molto larga e con una frangia che finiva col coprire tutta la schiena), mentre quotidianamente venivano utilizzati il “maccaturo” o la “tovaglia”, ricamata “a spugna”. L’oro costituiva un elemento fondamentale del costume. Era, infatti, stabilito che l’abito non poteva essere indossato qualora non fosse abbellito dalle preziose “tre file di oro a cocole”, dal “pungolo” e dalle “sciacquaglie” (orecchini pendenti). Le prime erano collane a triplo giro lunghe fino al seno, formate da piccole sfere a forma di “cocole” (vocabolo tipicamente dialettale con il quale si designano i frutti delle querce). Lo “spungolo”, invece, era una sorta di spillo che serviva a mantenere legati i capelli al copricapo e, eccezionalmente, poteva essere anche d’argento. La “pacchiana” poteva essere sia da lutto che da nozze. Quella da lutto era caratterizzata da un corpetto e da un copricapo di colore nero, mentre l’altra si contraddistingueva per la presenza della “scolla” (un lungo mantello in seta, bianco o celeste, che si estendeva sulla schiena), dei fiori d’arancio tra i capelli arricciati con la “castagnola” e per l’assenza del copricapo.

[Credit│Testo - CTC Centro turismo culturale │Foto - G.B.M. Cavelletti / dal Calendario "Ieri Oggi"]

[Correlato nel SITO]Redazione

[Bibliografia di riferimento]

[Cavalletti G.B.M. Montecalvo dalle pietre alla storia, Poligrafica Ruggiero, Avellino, 1987]

[AA.VV., Progetto Itinerari turistici Campania interna: la valle del Miscano, Volume 1 , P. Ruggiero, Avellino, 1993] -

Il Murale di via P. Marciano Ciccarelli già via Maddalena

Il murale, a soggetto unico è tra i più grandi in Italia, ricopre il muro di cinta dell’antico bosco dei frati minori, che si estende per 510 mq. L’opera illustra le vicende della comunità montecalvese dalle origini fino alla seconda metà del 1600 ed è stata realizzata, con uno splendido intreccio tra mito e storia, dagli artisti Lavinio Sceral, Lello Sansone, Michele Giglio e Renato Criscuolo, coordinati dal critico d’arte Maria Russo. La prima figura mitica rappresentata è lo ” scazzamariello”, un dispettoso folletto che, secondo la tradizione popolare, ha il potere di defecare oro. Altro soggetto è la “pacchiana”, cioè la donna con il tipico costume montecalvese, simbolo di una civiltà scomparsa o, comunque, profondamente trasformata (cfr. scheda 13 del comune di Montecalvo Irpino). Ancora, si scorge la rocca romana, sorta durante le guerre sannitiche e destinata a diventare il castello di Montecalvo. Sono inoltre rappresentate la dea Mefite e le leggendarie Janare (streghe). Queste ultime, in piena tempesta, si radunavano per danzare intorno al famoso noce di Benevento, recitando la formula magica : “sott’acqua e sott’a bbientu sott’a la noce di bbinivientu” (sott’ acqua e sotto vento sotto il noce di Benevento). Un’altra scena è ambientata in contrada Malvizza : qui un oste malvagio serve carne umana ai malcapitati avventori e Satana, concorrente nel male, o Cristo, sdegnati da tanta efferatezza, inabissano la taverna nelle viscere della Terra da dove sarebbero sorte le malefiche bolle. Un altro soggetto del murale è la terribile peste che si abbatté sull’intero regno di Napoli nel 1656. Il viaggio tra la Storia ed il Mito di Montecalvo si conclude ad Oriente : “le esperienze guerresche degli antichi crociati e l’arrivo della cultura araba, filtrata nelle esperienze dei Pugliesi immigrati a Montecalvo dopo la peste del 1656, si tramandano in segni di pietra scolpiti sui noti portali che la magica lanterna di Aladino trasforma in un dolce paesaggio orientale”. Infine, l’opera si conclude con un portale che si apre al futuro, segno cioè che la storia continua. Tutte le scene rappresentate sono unite da un tappeto rosso volante.

Il murale, a soggetto unico è tra i più grandi in Italia, ricopre il muro di cinta dell’antico bosco dei frati minori, che si estende per 510 mq. L’opera illustra le vicende della comunità montecalvese dalle origini fino alla seconda metà del 1600 ed è stata realizzata, con uno splendido intreccio tra mito e storia, dagli artisti Lavinio Sceral, Lello Sansone, Michele Giglio e Renato Criscuolo, coordinati dal critico d’arte Maria Russo. La prima figura mitica rappresentata è lo ” scazzamariello”, un dispettoso folletto che, secondo la tradizione popolare, ha il potere di defecare oro. Altro soggetto è la “pacchiana”, cioè la donna con il tipico costume montecalvese, simbolo di una civiltà scomparsa o, comunque, profondamente trasformata (cfr. scheda 13 del comune di Montecalvo Irpino). Ancora, si scorge la rocca romana, sorta durante le guerre sannitiche e destinata a diventare il castello di Montecalvo. Sono inoltre rappresentate la dea Mefite e le leggendarie Janare (streghe). Queste ultime, in piena tempesta, si radunavano per danzare intorno al famoso noce di Benevento, recitando la formula magica : “sott’acqua e sott’a bbientu sott’a la noce di bbinivientu” (sott’ acqua e sotto vento sotto il noce di Benevento). Un’altra scena è ambientata in contrada Malvizza : qui un oste malvagio serve carne umana ai malcapitati avventori e Satana, concorrente nel male, o Cristo, sdegnati da tanta efferatezza, inabissano la taverna nelle viscere della Terra da dove sarebbero sorte le malefiche bolle. Un altro soggetto del murale è la terribile peste che si abbatté sull’intero regno di Napoli nel 1656. Il viaggio tra la Storia ed il Mito di Montecalvo si conclude ad Oriente : “le esperienze guerresche degli antichi crociati e l’arrivo della cultura araba, filtrata nelle esperienze dei Pugliesi immigrati a Montecalvo dopo la peste del 1656, si tramandano in segni di pietra scolpiti sui noti portali che la magica lanterna di Aladino trasforma in un dolce paesaggio orientale”. Infine, l’opera si conclude con un portale che si apre al futuro, segno cioè che la storia continua. Tutte le scene rappresentate sono unite da un tappeto rosso volante.

[Credit│Testo - CTC Centro turismo culturale] [Correlato nel sito]Giovanni Bosco Maria Cavalletti

[Bibliografia di riferimento]

[AA.VV., Progetto Itinerari turistici Campania interna: la valle del Miscano, Volume 1 , P. Ruggiero, Avellino, 1993] -

Il nuovo campo di Padel

Montecalvo Irpino AV – Manca davvero poco per vedere completato il nuovo campo da Padel in costruzione in via Padre Marciano Ciccarelli, adiacente al campo di calcetto. Si tratta di uno sport che, negli ultimi anni, ha suscitato un interesse sempre più crescente, appassionando persone di tutte le età. Il Padel, di derivazione tennistica, nato per pura casualità in Messico nei primi anni sessanta del 1900, si pratica con una particolare racchetta dal piatto rigido, da cui deriva il nome Padel = Padella.

Montecalvo Irpino AV – Manca davvero poco per vedere completato il nuovo campo da Padel in costruzione in via Padre Marciano Ciccarelli, adiacente al campo di calcetto. Si tratta di uno sport che, negli ultimi anni, ha suscitato un interesse sempre più crescente, appassionando persone di tutte le età. Il Padel, di derivazione tennistica, nato per pura casualità in Messico nei primi anni sessanta del 1900, si pratica con una particolare racchetta dal piatto rigido, da cui deriva il nome Padel = Padella. -

Il Malocchio

L’ “esorcismo degli occhi” è una forma superstiziosa di tradizione, tuttora praticata, che consiste in una serie di operazioni da eseguire per togliere il malocchio alle persone che se ne considerano affette (il malocchio si instaura con lo sguardo di determinate persone che hanno questo potere occulto). Il presunto malato, che generalmente avverte mal di testa come prova del “male” che lo ha colpito, preliminarmente si fa il segno della croce. La persona addetta ad eliminare il malocchio provvede innanzitutto a verificare se il malocchio effettivamente c’è, versando tre gocce di olio in una scodella d’ acqua con la punta di un dito: se le gocce si allargano espandendosi il malocchio effettivamente c’è. Allora si tracciano tre segni della croce sul capo del paziente pronunciando la “formula magica”: “Tre santi hanno visto, tre santi hanno trovato, io arreccomanno a Maronna addolorata, io arreccomanno a Santo Rafaele, n’ ata vota isso com’ era. Ttù a l’ uocchi!” (Sputando dopo l’ imprecazione). L’ operazione si ripete tre volte, svuotando la scodella di acqua una volta dalla finestra, una volta dalla porta o dalla finestra, l’ ultima volta sulle ceneri del focolare. Dopodiché il malocchio è eliminato.

L’ “esorcismo degli occhi” è una forma superstiziosa di tradizione, tuttora praticata, che consiste in una serie di operazioni da eseguire per togliere il malocchio alle persone che se ne considerano affette (il malocchio si instaura con lo sguardo di determinate persone che hanno questo potere occulto). Il presunto malato, che generalmente avverte mal di testa come prova del “male” che lo ha colpito, preliminarmente si fa il segno della croce. La persona addetta ad eliminare il malocchio provvede innanzitutto a verificare se il malocchio effettivamente c’è, versando tre gocce di olio in una scodella d’ acqua con la punta di un dito: se le gocce si allargano espandendosi il malocchio effettivamente c’è. Allora si tracciano tre segni della croce sul capo del paziente pronunciando la “formula magica”: “Tre santi hanno visto, tre santi hanno trovato, io arreccomanno a Maronna addolorata, io arreccomanno a Santo Rafaele, n’ ata vota isso com’ era. Ttù a l’ uocchi!” (Sputando dopo l’ imprecazione). L’ operazione si ripete tre volte, svuotando la scodella di acqua una volta dalla finestra, una volta dalla porta o dalla finestra, l’ ultima volta sulle ceneri del focolare. Dopodiché il malocchio è eliminato.

[Credit│Testo - CTC Centro turismo culturale │Foto - Google Maps]Redazione

[Bibliografia di riferimento]

[E. Venezia Atripalda: vita contadina nella valle del Salzola, Assessorato ai beni culturali, Atripalda AV, 1986] -

L’ospedale di S.Caterina

L’ospedale di Santa Caterina dopo il restauro del 2011 L’ospedale di S.Caterina sorse nel XIII secolo per volontà degli armigeri che, di ritorno dalla Terra Santa, lo costruirono addossandolo direttamente alla cerchia muraria. L’ospedale fu eretto accanto all’omonima chiesa, non più esistente, fondata alla fine dell’ XI secolo dai Crociati montecalvesi di ritorno dalla Terra Santa. L’esistenza, già a quell’epoca, di un ospedale è stata interpretata come segno del notevole livello raggiunto dalla società di Montecalvo, ove pare che si svolgesse una fiera intitolata anch’essa a S. Caterina e svolta nello stesso luogo. Più tardi sorse anche un altro ospedale, quello dell’Annunziata, ubicato fuori dalle mura. Nel 1518, grazie al conte Sigismondo Carafa, l’Ospedale e la chiesa di S. Caterina furono affidati a Felice da Corsano, religioso locale nonché fondamentale figura nella storia dell’Ordine Agostiniano. Un documento del XVII secolo rende note la quantità e la funzione degli ambienti che componevano l’ospedale, tra cui una stanza adibita a carcere, un’altra con grotta adiacente, due dormitori, otto celle oltre ai locali di servizio. L’Ospedale di S. Caterina è attualmente ricordato attraverso i suoi ruderi che mostrano, tuttavia, ancora gli ingressi : quello principale a sud, le altre entrate ad ovest. Chiaramente percepibile è l’imponente volumetria dell’edificio, in cui sono chiaramente definiti una torre tronco-conica ed un contrafforte.

[Credit│Testo - CTC Centro turismo culturale │Foto - Google Maps]Redazione

[Bibliografia di riferimento]

[Cavalletti G.B.M. Montecalvo dalle pietre alla storia, Poligrafica Ruggiero, Avellino, 1987]

[AA.VV., Progetto Itinerari turistici Campania interna: la valle del Miscano, Volume 1 , P. Ruggiero, Avellino, 1993]